Niveau de vie des ménages agricoles en 2020

Agreste Bourgogne-Franche-Comté n° 92 - avril 2025

Des inégalités plus fortes au sein des ménages agricoles

Le revenu disponible des ménages agricoles de Bourgogne-Franche-Comté est composé à 45 % de revenus agricoles. Le reste de leurs ressources provient d’autres activités, de pensions de retraites ou, surtout pour les plus aisés, de revenus du patrimoine. Si leur niveau de vie médian est légèrement supérieur à celui de l’ensemble des ménages de la région, les inégalités sont plus fortes parmi les ménages agricoles. Le taux de pauvreté monétaire dans ces ménages atteint 16 %, soit 3 points de plus que l’ensemble des personnes de la région. Lorsque l’exploitant est le seul actif du ménage, le taux de pauvreté dépasse les 30 % ; la présence d’un autre actif non agricole protège fortement de cette pauvreté. Mises à part les microexploitations, le niveau de vie croît avec la taille des exploitations. Les ménages viticoles ont le niveau de vie le plus élevé et le taux de pauvreté le plus bas, ce qui n’empêche pas de fortes disparités de niveaux de vie au sein de cette spécialisation. À l’inverse, les inégalités sont moins fortes chez les éleveurs bovins laitiers. À l’autre bout du spectre, les ménages des exploitations spécialisées en bovins viande, maraîchage et ovins sont les plus touchés par la pauvreté.

Un ménage agricole (cf. définitions) est constitué d’un exploitant ou coexploitant et de l’ensemble des personnes qui résident habituellement avec lui. En 2020, la Bourgogne-Franche-Comté compte un peu plus de 24 100 ménages agricoles, soit 1,9 % des ménages fiscaux de la région. Ces ménages sont composés de 68 600 personnes.

L’activité agricole génère en moyenne moins de la moitié du revenu disponible

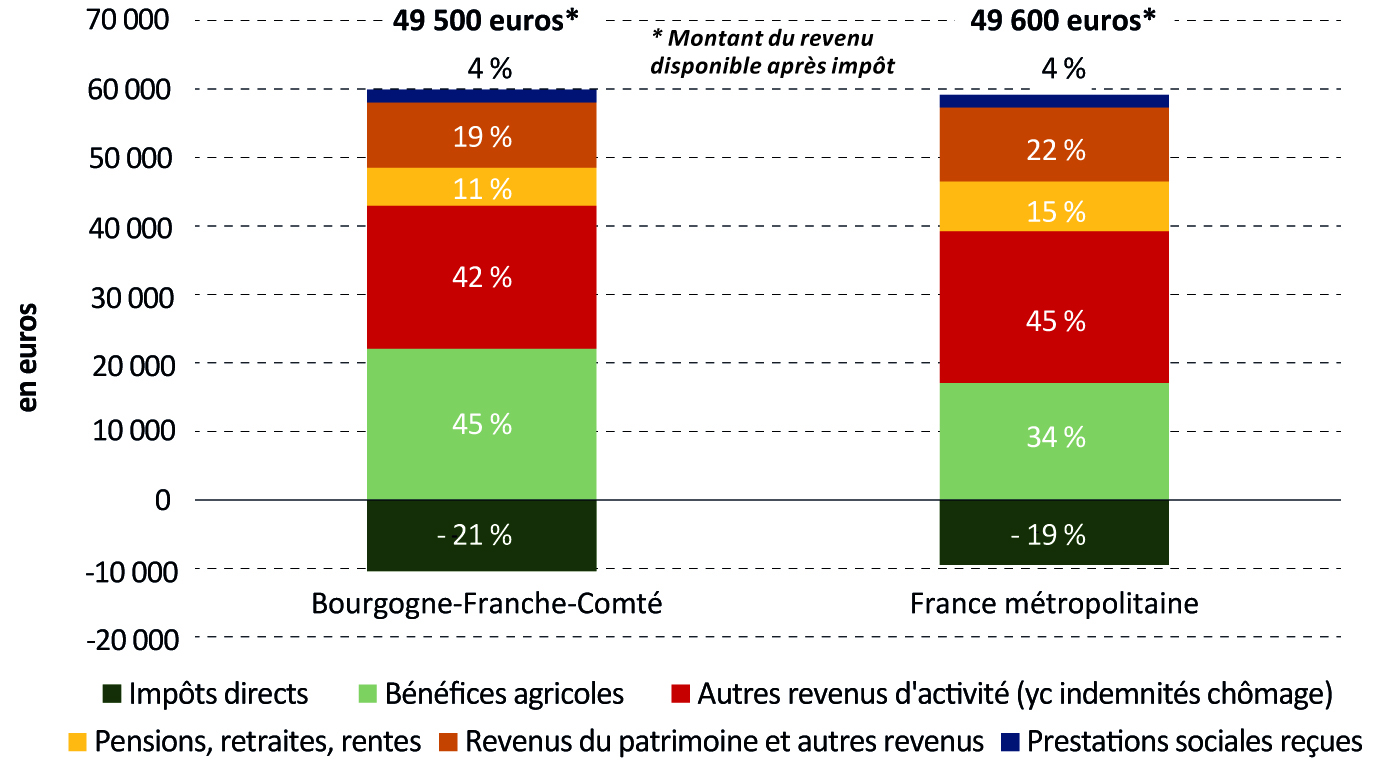

Avec 49 500 €, le niveau du revenu disponible (cf. définitions) moyen des ménages agricoles de Bourgogne-Franche-Comté est similaire à celui du national. Néanmoins, la région se distingue par une contribution moyenne des bénéfices agricoles de 10 points supérieure au niveau national (respectivement 45 % contre 34 %). Les autres revenus d’activité, composés essentiellement de salaires perçus par l’exploitant lorsqu’il est pluriactif ou salarié de l’exploitation, ou par les autres membres de son ménage, représentent 42 % du revenu disponible.

Figure 1 - Composition moyenne du revenu disponible des ménages agricoles

Le poids des bénéfices agricoles est plus important dans la région

Sources : Agreste, Recensement agricole 2020 ; DGFiP ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2020

Les revenus du patrimoine sont la 3e source de revenus des ménages agricoles de la région, avec 19 % de leur revenu disponible. Compte tenu de la structure des ménages agricoles qui comprennent très majoritairement un ou plusieurs actifs, la part des pensions de retraite est beaucoup plus faible que dans l’ensemble de la population régionale (11 % contre 32 %). Cette part n’est toutefois pas négligeable en raison de l’âge relativement élevé des exploitants agricoles.

La composition du revenu disponible selon le niveau de vie (cf. définitions) des ménages agricoles présente de fortes similitudes avec celle constatée pour toute la France métropolitaine.

Des revenus du patrimoine très inégalement répartis

Les 10 % des ménages avec le plus bas niveau de vie (c’est-à-dire ceux vivant sous le 1er décile, cf. définitions) ont un revenu disponible moyen annuel de 11 100 €. Pour ces ménages les plus modestes, l’activité agricole engendre un déficit tandis que la part des autres revenus d’activité atteint 59 %. Les autres sources de revenus (pensions de retraite, revenus du patrimoine, prestations sociales) constituent chacune entre 21 % et 24 % du revenu disponible.

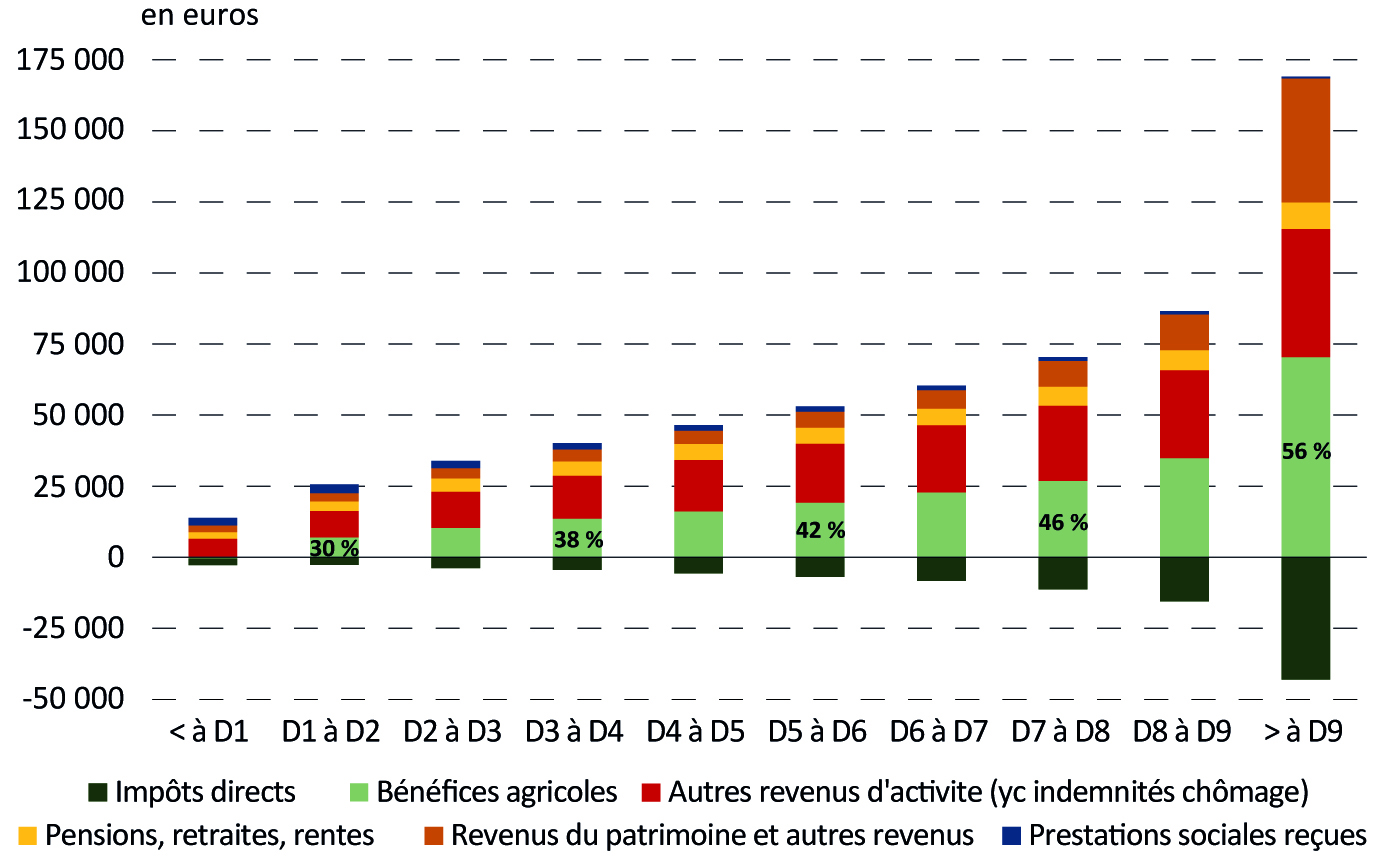

Figure 2 - Composition moyenne du revenu disponible des ménages agricoles selon la position dans la distribution des niveaux de vie

La part des bénéfices agricoles augmente avec le niveau de vie

Note : D1 à D9 sont les déciles de la distribution du niveau de vie ; 10 % des ménages ont un niveau de vie inférieur à D1 ; 90 % des ménages ont un niveau de vie inférieur à D9.

Lecture : les 10 % de ménages agricoles ayant le niveau de vie le plus élevé ont perçu en moyenne 70 400 euros au titre des bénéfices agricoles en 2020. Les bénéfices agricoles représentent 56 % de leur revenu disponible.

Champ : ménages fiscaux des exploitants agricoles de France métropolitaine, dont le revenu disponible est positif ou nul en 2020

Sources : Agreste, Recensement agricole 2020 ; DGFiP ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2020

Au-dessus du 1er décile, l’activité agricole dégage des bénéfices dont la part dans le revenu disponible augmente à chaque décile : de 30 % pour les ménages se situant entre le 1er et le 2e décile à 56 % pour les 10 % des ménages les plus aisés. Pour ces derniers, le montant nominal des bénéfices agricoles est ainsi deux fois plus élevé que pour les ménages du décile précédent (70 400 € contre 34 900 €). Le poids des autres revenus d’activité est stable autour de 44 % entre le 2e et le 9e décile de niveau de vie mais il baisse sensiblement à 36 % pour les ménages agricoles du dernier décile.

Croissante en valeur, la part des revenus du patrimoine reste stable, autour de 13 %, pour les ménages du 2e au 7e décile. Puis elle augmente jusqu’à 18 % pour les ménages du 9e décile, et atteint 35 % pour les 10 % des ménages les plus aisés. Ces derniers concentrent ainsi près de la moitié des revenus du patrimoine des ménages agricoles.

À mesure que le niveau de vie augmente, les ressources des ménages agricoles sont de moins en moins composées de pensions, retraites et rentes ou de prestations sociales. Au-dessus du 1er décile, le poids des impôts directs s’accroit progressivement pour représenter jusqu’à un tiers du revenu disponible pour les ménages les plus aisés.

Un niveau de vie supérieur à celui de l’ensemble des ménages de la région…

Le niveau de vie médian des ménages agricoles atteint 23 000 € par unité de consommation (cf. définitions) soit un montant très proche de celui de la France métropolitaine. C’est en revanche davantage que pour l’ensemble des ménages de la région (22 100 €). Cet écart s’explique en partie par un taux d’actifs plus élevé parmi les ménages agricoles. De plus, l’activité viticole, à forte valeur ajoutée dans la région, a un effet à la hausse sur le niveau de vie médian des ménages agricoles. Ainsi, celui-ci retombe à 22 100 €, hors viticulture.

…Mais des inégalités plus marquées parmi les ménages agricoles

Le niveau de vie des 10 % des personnes les plus modestes est plus bas au sein des ménages agricoles (11 000 €) que pour l’ensemble de la population (12 500 €). À l’autre extrémité de la distribution, les 10 % des personnes les plus aisées vivant dans un ménage agricole ont un niveau de vie au moins égal à 43 800 € contre 37 100 € pour la population totale. Le rapport interdécile, rapport entre le 9e décile et le 1er, permet de mesurer l’écart de niveau de vie entre les ménages les plus riches et les plus pauvres. Dans la région, ce dernier est proche de 4 pour les ménages agricoles, contre 3 seulement pour l’ensemble des ménages.

La part des personnes dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté monétaire (cf. définitions) est également plus élevée dans les ménages agricoles que dans le reste de la population.

En 2020, près de 16 % des personnes vivant dans un ménage agricole sont ainsi considérées comme pauvres, soit 3 points de plus que dans l’ensemble de la population régionale.

Parmi les ménages agricoles pauvres de la région, la moitié des personnes les composant ont un niveau de vie inférieur ou égal à 9 440 €. Cet écart avec le seuil de pauvreté mesure l’intensité de la pauvreté (cf. définitions), soit 26 %. C’est beaucoup plus que la moyenne de la population française, qui est de 19 %.

La présence d’actifs non exploitants réduit la fréquence de la pauvreté

De nombreux facteurs peuvent influer sur le risque d’être sous le seuil de pauvreté monétaire comme l’orientation agricole, la localisation ou la taille des exploitations. Toutefois, c’est le nombre de pourvoyeurs de ressources au sein du ménage qui est le plus impactant sur les revenus et la pauvreté.

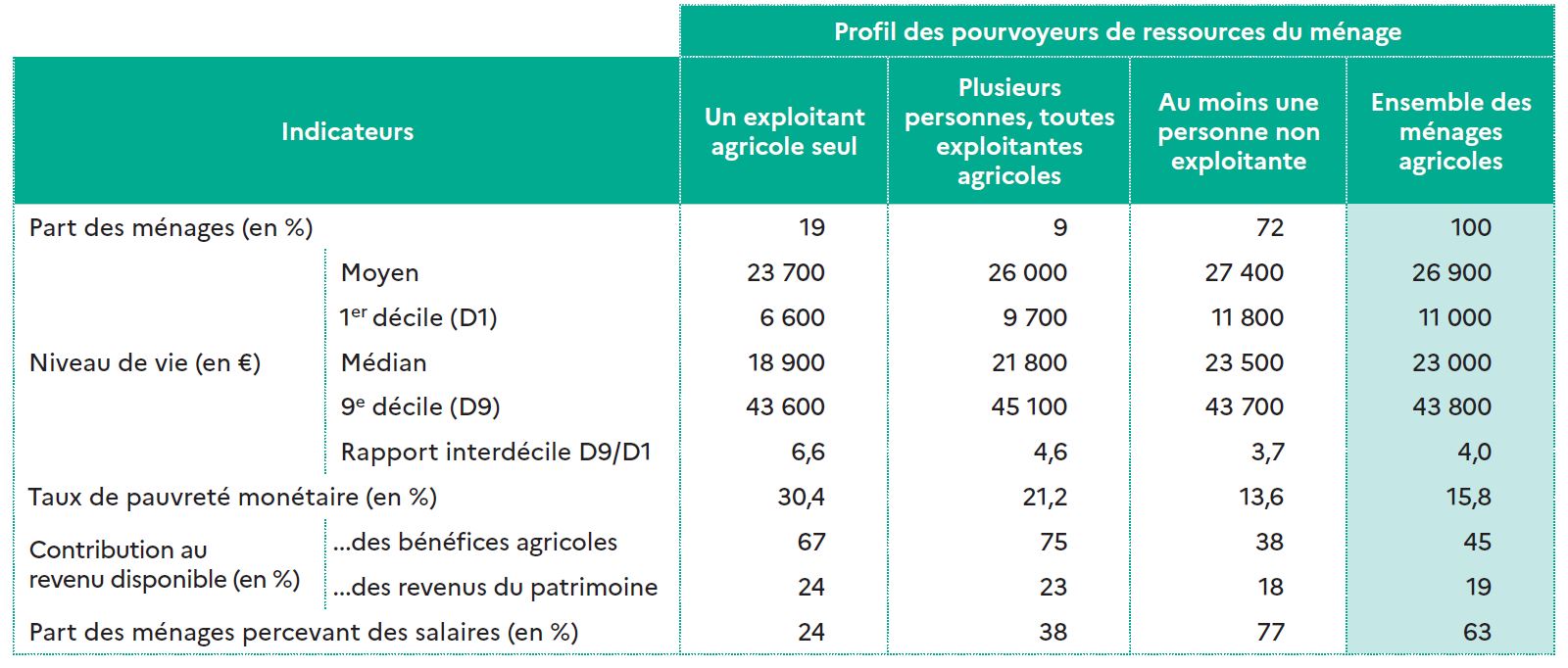

Figure 3 - Niveau de vie au sein des ménages agricoles en 2020, selon le profil des personnes pourvoyeuses de ressources

Un taux de pauvreté supérieur à 30 % quand l’exploitant est le seul pourvoyeur de revenus du ménage

Lecture : En Bourgogne-Franche-Comté en 2020, 19 % des ménages agricoles ont un unique pourvoyeur de ressources, exploitant agricole ; les personnes de ces ménages ont un niveau de vie moyen de 23 700 euros ; 10 % d’entre elles ont un niveau de vie inférieur à 6 600 euros et 10 % ont un niveau de vie supérieur à 43 600 euros, soit un rapport de 6,6 entre les deux valeurs ; 30,4 % d’entre elles sont sous le seuil de pauvreté monétaire ; les bénéfices agricoles représentent en moyenne 67 % du revenu disponible de ces ménages et les revenus du patrimoine 24 % ; 24 % d’entre eux déclarent des traitements et salaires.

Sources : Agreste, Recensement agricole 2020 ; DGFiP ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2020

Près d’un ménage agricole sur cinq ne comprend qu’un seul actif. Cette catégorie connait un taux de pauvreté presque deux fois plus élevé que celui de l’ensemble des ménages agricoles. C’est aussi celle où les écarts de niveau de vie sont les plus importants avec un rapport interdécile proche de 7 et une intensité de pauvreté à 34 %.

Les ménages comprenant plusieurs actifs agricoles ont un niveau de vie médian supérieur aux premiers et la distribution de leurs niveaux de vie est moins dispersée.

Un peu plus d’une personne sur cinq composant ces ménages vit sous le seuil de pauvreté.

Enfin, les ménages comprenant au moins un actif non exploitant ont un taux de pauvreté beaucoup plus faible et une distribution plus resserée que dans les autres catégories. La contribution des bénéfices agricoles et des revenus du patrimoine au revenu disponible y est moindre. L’apport d’autres revenus, très majoritairement salariaux, est ainsi une vraie sécurité pour ces ménages, qui ne dépendent plus intégralement de bénéfices agricoles par définition plus volatiles.

Un niveau de vie beaucoup plus élevé dans les grandes exploitations

La classification par taille des exploitations est fondée sur la production brute standard (PBS) qui mesure un potentiel économique (cf. définitions). Mais en raison de la pluralité des sources de revenus d’un ménage agricole, la dimension économique d’une exploitation ne se traduit pas forcément par des revenus et un niveau de vie en relation.

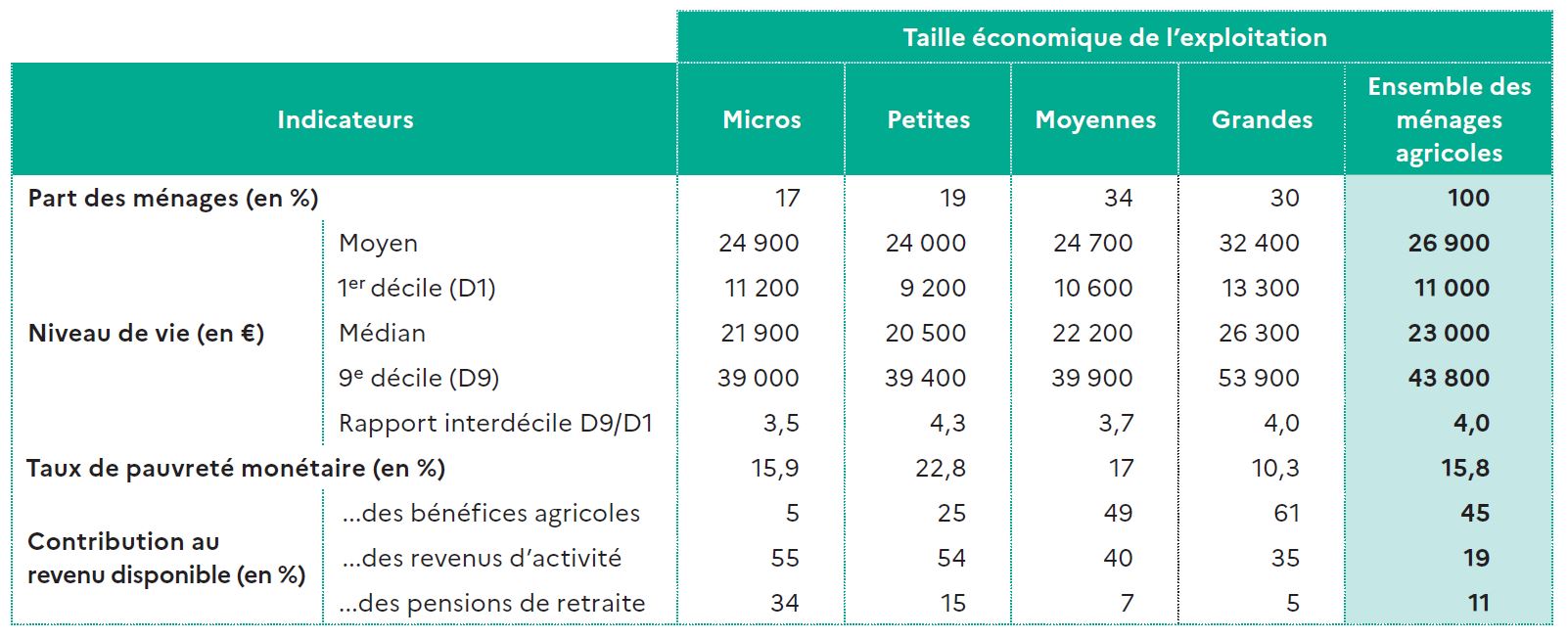

Figure 4 - Niveau de vie au sein des ménages agricoles en 2020, selon la taille économique de l’exploitation

Les petites exploitations sont les plus exposées à la pauvreté

Lecture : En Bourgogne-Franche-Comté, 17 % des ménages agricoles gèrent une micro-exploitation ; les personnes de ces ménages ont un niveau de vie moyen de 24 900 euros et 80 % d’entre elles ont un niveau de vie compris entre 11 200 euros et 39 000 euros, soit un rapport de 3,5 entre les deux valeurs ; elles sont 15,9 % à se trouver sous le seuil de pauvreté monétaire ; les bénéfices issus de l’activité agricole, les autres revenus d’activité et les pensions de retraite représentent respectivement 5 %, 55 % et 34 % du revenu disponible de ces ménages.

Sources : Agreste, Recensement agricole 2020 ; DGFiP ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2020

Ainsi, les ménages dont l’actif agricole est à la tête d’une micro-exploitation ont un niveau de vie médian supérieur et un taux de pauvreté inférieur à celui des propriétaires de petites exploitations. En effet, l’activité sur les micro-exploitations se fait souvent en complément d’un autre emploi, ou dans le cadre d’une activité agricole réduite après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Les exploitants des micro-exploitations sont sensiblement plus âgés que les autres et sont donc plus nombreux à percevoir une pension de retraite, qui va venir compenser la faiblesse du bénéfice agricole. Cela se traduit dans la composition du revenu disponible de ces ménages puisque les pensions de retraite contribuent en moyenne à 34 % du revenu disponible, contre 15 % ou moins dans les autres types d’exploitations. À l’inverse, les revenus issus de l’activité agricole ont un apport marginal dans le revenu total alors que leur part monte jusqu’à 61 % pour les grandes exploitations.

Les ménages possédant des petites exploitations sont les moins aisés. Leur taux de pauvreté (23 %) est notamment supérieur de 7 points à la moyenne de l’ensemble des ménages agricoles. En outre, c’est la catégorie où la distribution des niveaux de vie est la plus dispersée avec un rapport interdécile supérieur à 4.

À l’opposé, les ménages dont le ou les actifs agricoles dirigent une grande exploitation se distinguent avec des indicateurs nettement favorables par rapport aux autres catégories. Leur niveau de vie médian (26 300 €) dépasse de 14 % celui de l’ensemble des ménages agricoles. Leur taux de pauvreté est seulement d’environ 10 % et le niveau de vie dépasse 53 900 € pour les 10 % des personnes les plus aisées.

La pauvreté monétaire plus fréquente dans les élevages d’ovins ou caprins, et de bovins allaitants

La dispersion des niveaux de vie est relativement différente d’une orientation technico-économique (Otex) à une autre. Ainsi, les personnes vivant au sein de ménages de viticulteurs ont un niveau de vie médian de 32 300 €, soit 40 % de plus que l’ensemble des ménages agricoles de la région.

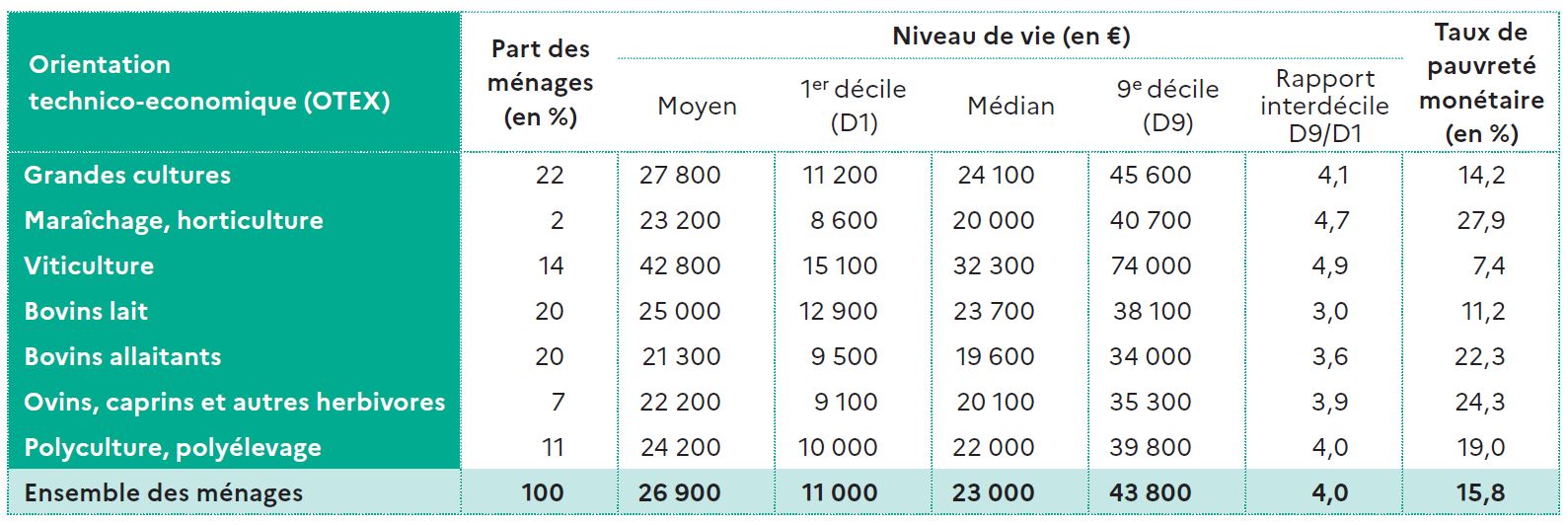

Figure 5 - Niveau de vie des ménages agricoles en 2020, selon l’orientation technico-économique de l’exploitation

Le poids des bénéfices agricoles est plus important dans la région

Lecture : En Bourgogne-Franche-Comté, 22 % des ménages agricoles gèrent une exploitation spécialisée en grandes cultures ; les personnes de ces ménages ont un niveau de vie moyen de 27 800 € ; 10 % d’entre elles ont un niveau de vie inférieur à 11 200 euros et 10 % ont un niveau de vie supérieur à 45 600 euros, soit un rapport de 4,1 entre les deux valeurs ; elles sont 14,2 % à se trouver sous le seuil de pauvreté monétaire.

Sources : Agreste, Recensement agricole 2020 ; DGFiP ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2020

Les ménages de viticulteurs se distinguent aussi par un niveau de vie particulièrement élevé des 10 % les plus aisés, 74 000 € contre 58 300 € au niveau national. Le taux de pauvreté en viticulture est le plus faible de toutes les orientations technico-économiques : 7,4 %, soit moins de la moitié de la moyenne régionale. Les prix élevés des vins de Bourgogne liés à leur forte notoriété explique en grande partie ces indicateurs favorables. Toutefois les inégalités sont très marquées, avec un rapport interdécile le plus élevé des différentes orientations agricoles. Les éleveurs de bovins lait ont un taux de pauvreté inférieur de 3 points à la moyenne régionale. Cet écart est encore plus marqué dans le Doubs et le Jura où les AOP « Massif du Jura » apportent des revenus supérieurs. De plus la dispersion de leurs revenus est la plus faible.

Les personnes vivant dans les ménages spécialisés en grandes cultures ont un niveau de vie supérieur à la moyenne, et sont 14 % à être sous le seuil de pauvreté.

Les ménages les plus touchés par la pauvreté sont dans le maraîchage/horticulture (28 %) qui est une orientation peu répandue en Bourgogne-Franche-Comté.Les ménages d’éleveurs d’ovins et caprins sont également très touchés par la pauvreté (24 %). Le bénéfice agricole dégagé dans cette activité est le plus faible de toutes les OTEX.

Les ménages agricoles élevant des bovins allaitants subissent un taux de pauvreté supérieur à 20 % et leur niveau de vie médian est également le plus bas de toutes les orientations agricoles.

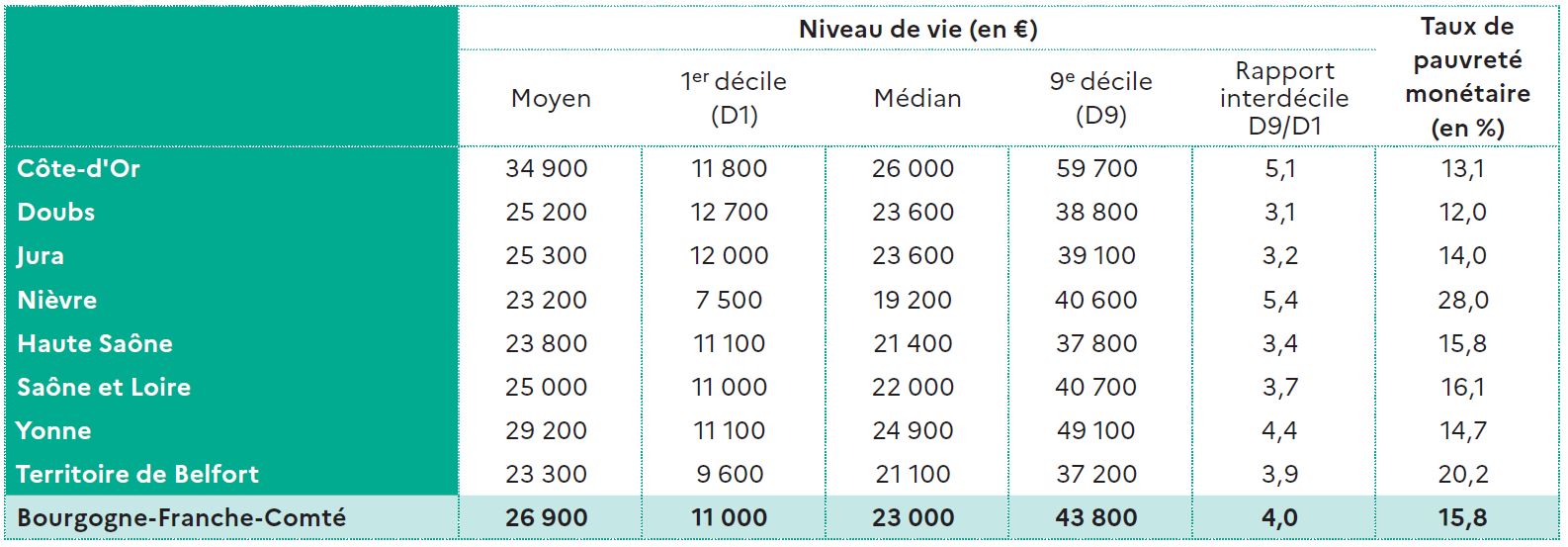

De fortes différences de niveau de vie entre départements

Avec un niveau de vie médian légèrement supérieur à la moyenne régionale et des inégalités plus réduites, le Doubs et le Jura affichent des taux de pauvreté relativement bas (respectivement 12 % et 14 %). La Côte-d’Or se distingue par le niveau de vie médian le plus élevé de la région et un niveau de vie des 10 % des ménages les plus aisés très nettement supérieur aux autres départements. Le taux de pauvreté dans l’Yonne est également inférieur à la moyenne de Bourgogne-Franche-Comté. Les autres départements ont un taux de pauvreté égal ou supérieur à la moyenne régionale. C’est dans la Nièvre que celui-ci est le plus élevé : 28 %, soit au 3e rang des départements métropolitains, après la Lozère et les Alpes-Maritimes. Ce département a aussi le rapport interdécile le plus élevé.

Figure 6 - Niveau de vie des ménages agricoles en 2020 par département

Un taux de pauvreté très élevé dans la Nièvre

Lecture : En Bourgogne-Franche-Comté, les personnes des ménages agricoles de Côte-d’Or ont un niveau de vie moyen de 34 900 euros ; 10 % d’entre elles ont un niveau de vie inférieur à 11 800 euros et 10 % ont un niveau de vie supérieur à 59 700 euros, soit un rapport de 5,1 entre les deux valeurs ; elles sont 13,1 % à se trouver sous le seuil de pauvreté monétaire.

Sources : Agreste, Recensement agricole 2020 ; DGFiP ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2020

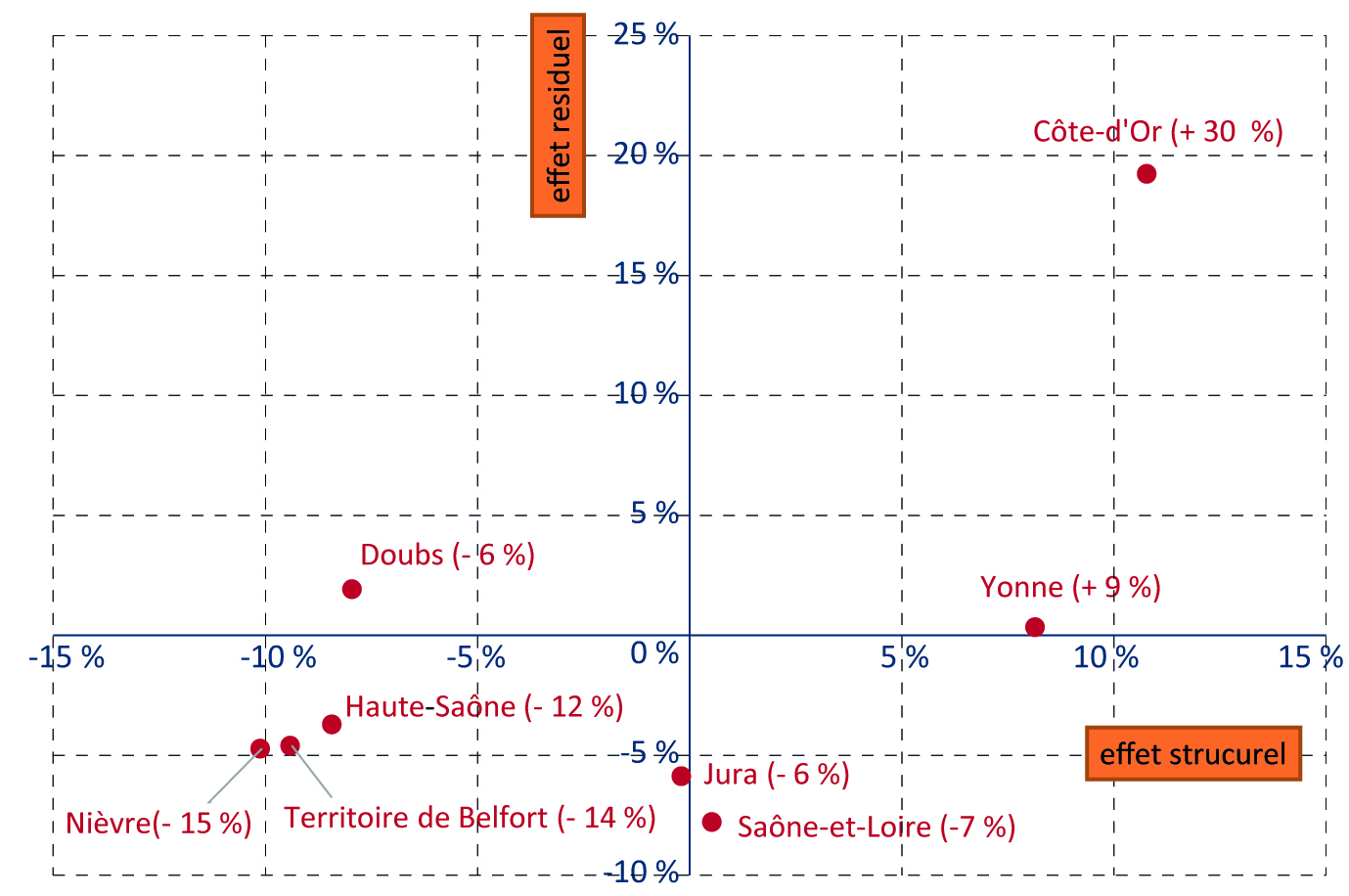

Un double effet viticulture en Côte-d’Or

Les écarts de niveau de vie entre départements et la moyenne régionale peuvent se décomposer en un effet structurel et un effet résiduel. Le premier effet prend en compte la spécialisation agricole, mesurée par la différence de répartition des Otex entre le département et la région. L’effet résiduel (ou géographique) résulte quant à lui des écarts de niveau de vie, au sein d’une même Otex, observés entre le département et le niveau régional.

Ainsi le niveau de vie moyen départemental le plus élevé, celui de la Côte-d’Or, est 30 % supérieur à la moyenne régionale. Cet écart s’explique pour un tiers par la prépondérance des orientations les plus rémunératrices, en particulier la viticulture, dont le poids est près du double de l’ensemble de la région. À cet effet structurel s’ajoute le fait qu’en Côte-d’Or, les niveaux de vie moyens au sein des principales Otex (viticulture, grandes cultures) sont supérieurs aux mêmes Otex dans la région. Cet effet résiduel (ou géographique) explique en Côte-d’Or deux tiers de la différence de niveau de vie (cf. figure 7).

Figure 7 - Effets structurels et résiduels sur l’écart de niveau de vie par rapport à la moyenne régionale

Lecture : Le niveau de vie moyen de la Côte-d’or est supérieur de 30 % au niveau de vie moyen régional. Cet écart se décompose en + 11 % dû à un effet structurel et + 19 % dû à un effet résiduel (ou géographique)

Sources : Agreste, Recensement agricole 2020 ; DGFiP ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2020

Le niveau de vie moyen de l’Yonne, 8,5 % supérieur à la moyenne régionale, est dû au poids élevé de la viticulture et des grandes cultures (effet structurel), mais ne bénéficie d’aucun effet géographique significatif.

En Saône-et-Loire et dans le Jura, malgré des orientations technico-économiques assez différentes, l’effet structurel est quasiment nul. En revanche, la performance globale par Otex est défavorable, et explique largement un niveau de vie moyen inférieur à la moyenne régionale.

Dans le Doubs, l’élevage bovins lait est très largement prédominant. Dans la région, le niveau de vie moyen pour cette spécialisation est inférieur à celui d’Otex comme la viticulture et les grandes cultures, quasiment absentes du département. Cela se traduit par un effet structurel négatif, en partie compensé par l’effet géographique (niveau de vie légèrement supérieur dans le Doubs par rapport à la moyenne régionale au sein de l’Otex bovins lait).

La Haute-Saône, la Nièvre et le Territoire de Belfort sont à la fois pénalisés par l’orientation de leurs exploitations agricoles (notamment le poids élevé de l’élevage de bovins allaitants dans la Nièvre) et par des niveaux de vie moyen plus bas à OTEX équivalent.

À Stéphane.

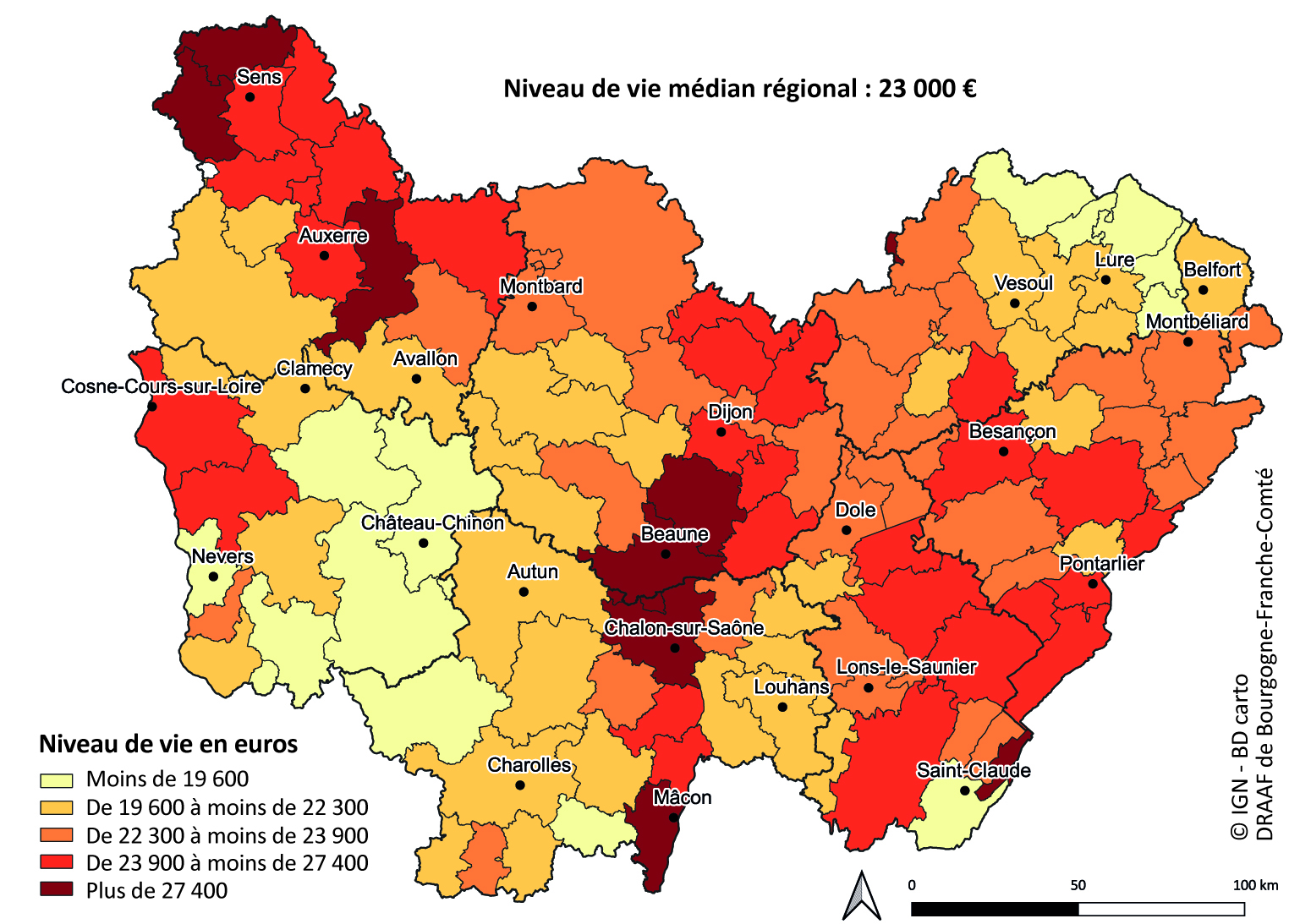

Une forte variabilité territoriale

Au niveau infra-départemental, les différences de revenus parmi les ménages agricoles sont marquées entre les différentes EPCI. Ces inégalités dépendent de facteurs comme la spécialisation ou la taille économique des exploitations. La proximité ou l’éloignement des zones urbaines et de leurs bassins d’emploi pourvoyeurs d’activités pour les membres non agricoles va également impacter le niveau de vie des ménages agricoles.

Les EPCI où le niveau de vie médian est inférieur à 19 600 euros (soit en dessous de 85 % du niveau de vie médian régional à 23 000 €) se situent essentiellement dans la Nièvre et dans la partie vosgienne de la Haute-Saône. Dans ces EPCI, près des deux tiers des exploitations sont orientés vers l’élevage bovins, et plus particulièrement bovins allaitants, spécialisation avec le niveau de vie le plus bas de la région. De plus, la part des ménages agricoles gérant des petites exploitations est supérieure à la moyenne régionale (24 % contre 19 %). Or, cette catégorie d’exploitations est la plus fragile en terme de revenus et la plus exposée au risque de pauvreté monétaire (cf. figure 4). Enfin, ces intercommunalités sont situées en zones rurales ou de moyenne montagne peu dynamiques en matière d’emploi. Les possibilités d’apport de revenus d’activité non agricole y sont ainsi plus restreintes.

La dizaine d’EPCI où le revenu médian est supérieur de plus de 20 % (plus de 27 400 euros) à celui de la région se situent principalement dans les zones viticoles bourguignonnes. Dans la CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, la CA Beaune, Côte et Sud et la CC Chablis Villages et Terroirs, le niveau de vie médian dépasse ainsi les 33 000 €. Plus des trois quarts des exploitations y sont spécialisées en viticulture, l’activité de très loin la plus rémunératrice dans la région. Deux autres EPCI à fort niveau de vie, la CC Yonne Nord et la CC du Gâtinais en Bourgogne sont quant à elles très orientées en grandes cultures (plus de 80 % des exploitations). Le niveau de vie médian des ménages gérant ce type d’exploitations est d’environ 28 500 € contre 24 000 € au niveau régional pour cette même spécialisation.

Les ménages agricoles de certaines intercommunalités du massif du Jura et du nord-ouest de l’Yonne ont aussi des niveaux de vie bien au-dessus du niveau régional. Les activités agricoles dominantes de ces zones sont totalement différentes, élevage bovins lait en filières AOP fromagères pour les premières et grandes cultures pour les secondes. Néanmoins, ces activités sont toutes deux plus rémunératrices que la moyenne et de plus, on peut supposer que la proximité de la Suisse ou du bassin d’emploi de la région parisienne offre de meilleures opportunités de compléments de revenus non agricoles.

Figure 8 - Niveau de vie médian des ménages agricoles par EPCI en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Agreste, Recensement agricole 2020 ; DGFiP ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2020

Sources et définitions

Les résultats présentés dans cette étude s’appuient sur les données du recensement agricole 2020. Celles-ci ont été enrichies avec les données fiscales de la DGFiP et le Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) construit par l’Inseeà partir de différentes sources de données, portant sur l’année 2020. Cet enrichissement inédit permet de mesurer le niveau de vie, ainsi que ses différentes composantes, des ménages fiscaux dits agricoles lorsqu’au moins un de ses membres est exploitant au sein d’une exploitation répertoriée dans le recensement agricole 2020. Par souci d’homogénéité avec les autres publications disponibles sur le niveau de vie des ménages agricoles, les résultats sont présentés pour les ménages dont le revenu disponible est positif ou nul en 2020.

Les exploitants dégagent de leur activité sur l’exploitation un revenu identifié ici par les bénéfices – ou déficits – agricoles déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Les bénéfices agricoles des exploitants sont issus d’un résultat d’entreprise, mais sont considérés comme une approximation satisfaisante du revenu pour déterminer l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

- Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il prend en compte l’ensemble des ressources monétaires, apportées par le ou les actifs agricoles mais aussi par les autres membres du ménage. Ce revenu comprend ainsi les bénéfices agricoles, les autres revenus d’activité (salariée ou non) nets des cotisations sociales, les indemnités de chômage, les retraites et pensions, les revenus du patrimoine (fonciers et financiers) et les autres prestations sociales perçues, nets des impôts directs. Ces derniers sont constitués de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et d’autres prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

- Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (UC, avec par convention 1 UC pour la 1ère personne du ménage, 0,5 par personne de plus de 14 ans et 0,3 par personne plus jeune). Il permet ainsi de comparer les ménages entre eux, indépendamment du nombre de personnes qui les constituent.

La mesure du niveau de vie permet d’évaluer la pauvreté monétaire définie usuellement par un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian (mesuré sur l’ensemble des ménages de France), soit 13 440 euros par unité de consommation en 2020. - L’intensité de la pauvreté permet d’apprécier à quel point le niveau de vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. L’Insee mesure cet indicateur comme l’écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté. Plus cet indicateur est élevé et plus la pauvreté est dite intense, au sens où le niveau de vie des plus pauvres est très inférieur au seuil de pauvreté.

Il est calculé de la manière suivante : (seuil de pauvreté - niveau de vie médian de la population pauvre) / seuil de pauvreté. - Les déciles partagent une population (ici, les ménages agricoles ou les personnes constituant ces ménages) classées selon un critère (ici le revenu disponible ou le niveau de vie) en 10 sous-populations de taille égale. Le 1er décile (respectivement 9e décile) est ainsi le seuil en-dessous (resp. au-dessus) duquel se situent les 10 % des unités statistiques ayant la plus faible (resp. haute) valeur du critère choisi. La médiane (ou 5e décile) partage la population en deux sous populations égales.

- La production brute standard (PBS), par un jeu de coefficients attribués aux cultures et aux cheptels, donne une valeur au potentiel de production des exploitations agricoles. Elle permet de classer les exploitations en différentes tailles économiques. Sont considérées « micro », les exploitations dont la PBS est inférieure à 25000 € par an, « petite » celles dont la PBS est comprise entre 25 000 et 100 000 €, « moyenne » celles avec une PBS comprise entre 100 000 et 250 000 € et « grande » celles de plus de 250 000 € de PBS. Le calcul de la PBS permet aussi de classer les exploitations selon leur spécialisation (ou orientation technico-économique, OTEX). Une exploitation est considérée comme spécialisée dans une production quand au moins deux tiers de sa PBS sont générés par cette production.