Bilan de la politique agricole commune (PAC) 2015-2022

Agreste Bourgogne-Franche-Comté n° 93 - mai 2025

La Bourgogne-Franche-Comté profite pleinement des aides communautaires

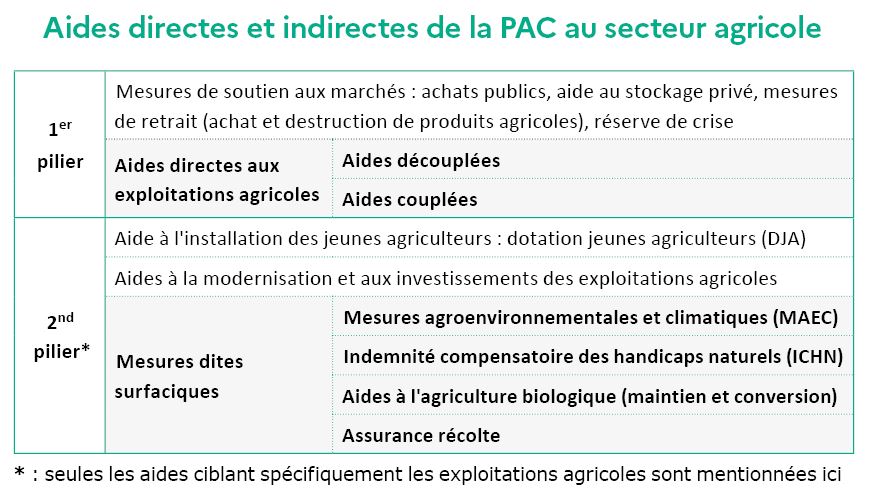

La Politique Agricole Commune (PAC) mise en place en 1962 dans l’Union européenne a pour objectif de garantir la sécurité alimentaire, tout en procurant un niveau de vie décent aux agriculteurs et en assurant des prix abordables aux consommateurs. Depuis, même si elle a évolué, elle demeure une politique phare et compte pour plus du tiers du budget de l’Union européenne (soit 55 milliards d’euros en 2021). L’agriculture française est la première bénéficiaire avec plus de 9 milliards reçus en 2022. La PAC est organisée autour de 2 piliers. Le premier pilier de la PAC est le plus important, représentant trois quarts du budget. Il concerne principalement les aides directes aux agriculteurs, qui visent à leur donner un revenu minimal garanti. Ces aides sont aujourd’hui pour la plupart « découplées » : elles ne dépendent pas du type de production, mais de la surface au sol ou du nombre de têtes de bétail que possède l’exploitant. Les mesures de soutien aux marchés ne seront pas abordées dans cette publication. Le second pilier, inauguré en 1999, vise à maintenir le dynamisme socio-économique des territoires ruraux. Il finance un large panel de mesures, allant de l’agriculture biologique à l’assurance récolte, en passant par l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).

Les exploitations agricoles de Bourgogne-Franche-Comté (en dehors des exploitations viticoles) bénéficient pleinement des aides de la PAC, du fait de la présence d’un élevage bovin important, de la taille moyenne importante des exploitations, d’une zone éligible à l’ICHN couvrant une forte proportion du territoire et dans une moindre mesure d’une bonne mobilisation des aides aux protéagineux et soja, ou de l’aide à la conversion en Agriculture Biologique (AB).

Dans cette publication les montants indiqués pour les différentes aides correspondent aux montants payés au cours de l’année, et non aux montants engagés. Cette nuance est importante pour les aides contractualisées sur plusieurs années, notamment les MAEC et les aides à l’agriculture biologique. Ainsi en 2022, la Bourgogne-Franche-Comté se place au 2e rang des régions françaises métropolitaines (derrière AURA) pour le montant total moyen des aides versées à chaque bénéficiaire au titre du premier et du second pilier. Les déclarants de la région représentent 6 % des bénéficiaires de France mais 9 % des montants. En moyenne, un déclarant de Bourgogne-Franche-Comté perçoit 43 000 € d’aide contre 30 000 € en France. Les exploitants de la région profitent d’une taille moyenne de leur exploitation importante (SAU déclarée).

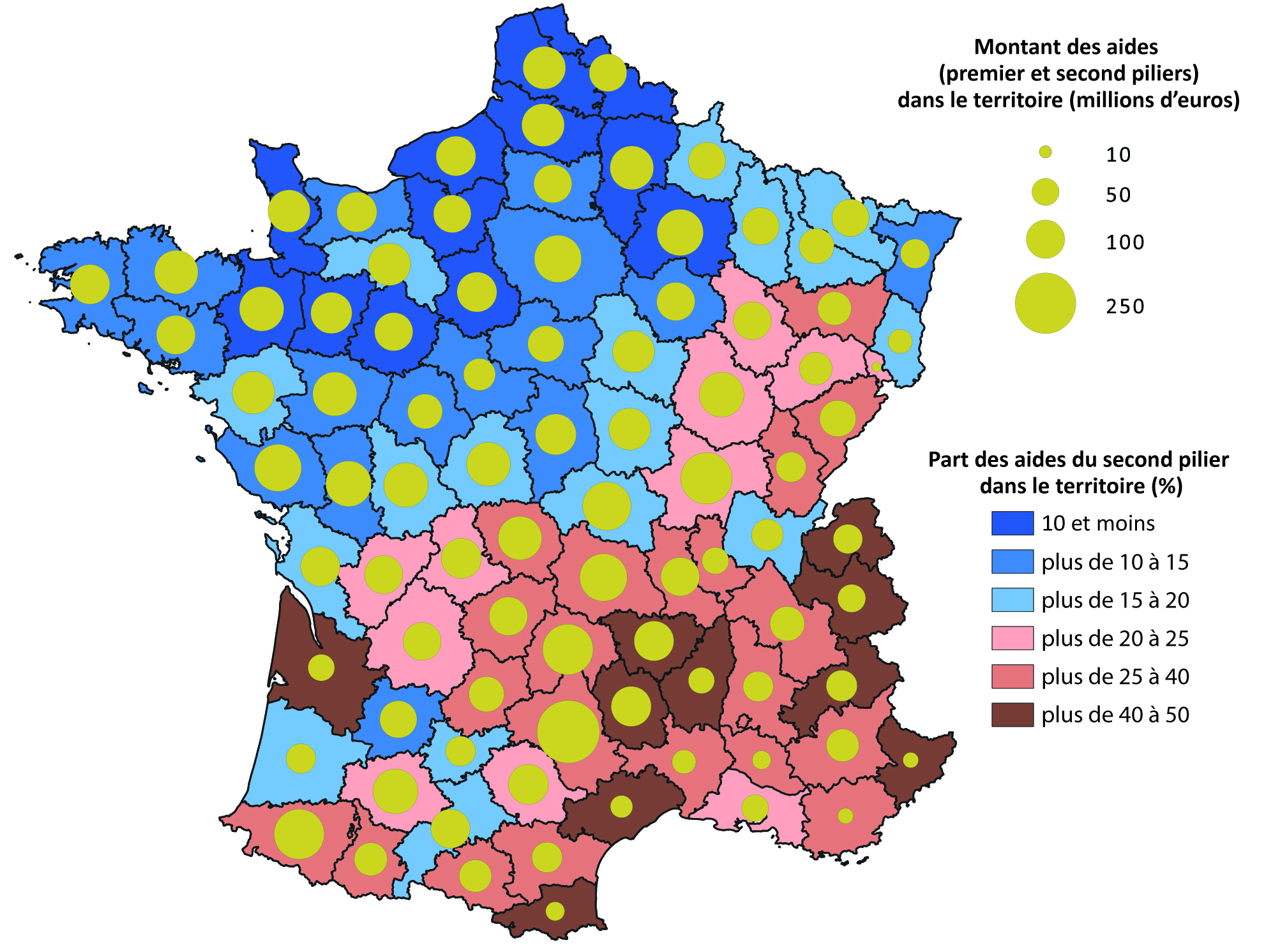

Figure 1 - Montant des aides PAC des 1er et 2nd piliers et part des aides du 2nd pilier dans l’ensemble des aides, par département (sauf Ile-de-France, région)

Champ : France métropolitaine hors Corse (données partielles sur le 2nd pilier

Sources : ASP (Agence de services et de paiement) 2022

Entre 2015 et 2022, l’aide moyenne perçue par un exploitant de Bourgogne-Franche-Comté progresse de 20 %, de 13 % au titre du premier pilier et de 52 % au titre du 2nd pilier.

Ainsi, au titre du 1er pilier, le montant des aides versées en région progresse de 0,8 million d’euros alors que le nombre de bénéficiaires diminue de 2 255 « exploitations ». Pour le 2nd pilier, le montant versé augmente de 46,9 millions d’euros, pour une réduction de 83 déclarants. Si la région subit les effets de la convergence des aides de Droit à Paiement de Base (DPB), la revalorisation du paiement redistributif les compense au titre du 1er pilier. Concernant le 2nd pilier, la progression est à mettre au compte des aides à la Conversion en Agriculture Biologique (CAB) et aussi du dispositif d’assurance récolte.

2015 | 2022 | Évolution | |

|---|---|---|---|

| PREMIER PILIER (en euros) | 592 476 467 | 593 329 229 | 852 761 |

| Nombre de bénéficiaires | 20 183 | 17 928 | - 2 255 |

| DEUXIEME PILIER (en euros) | 134 658 538 | 181 531 349 | 46 872 812 |

| Nombre de bénéficiaires | 13 878 | 13 795 | - 83 |

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

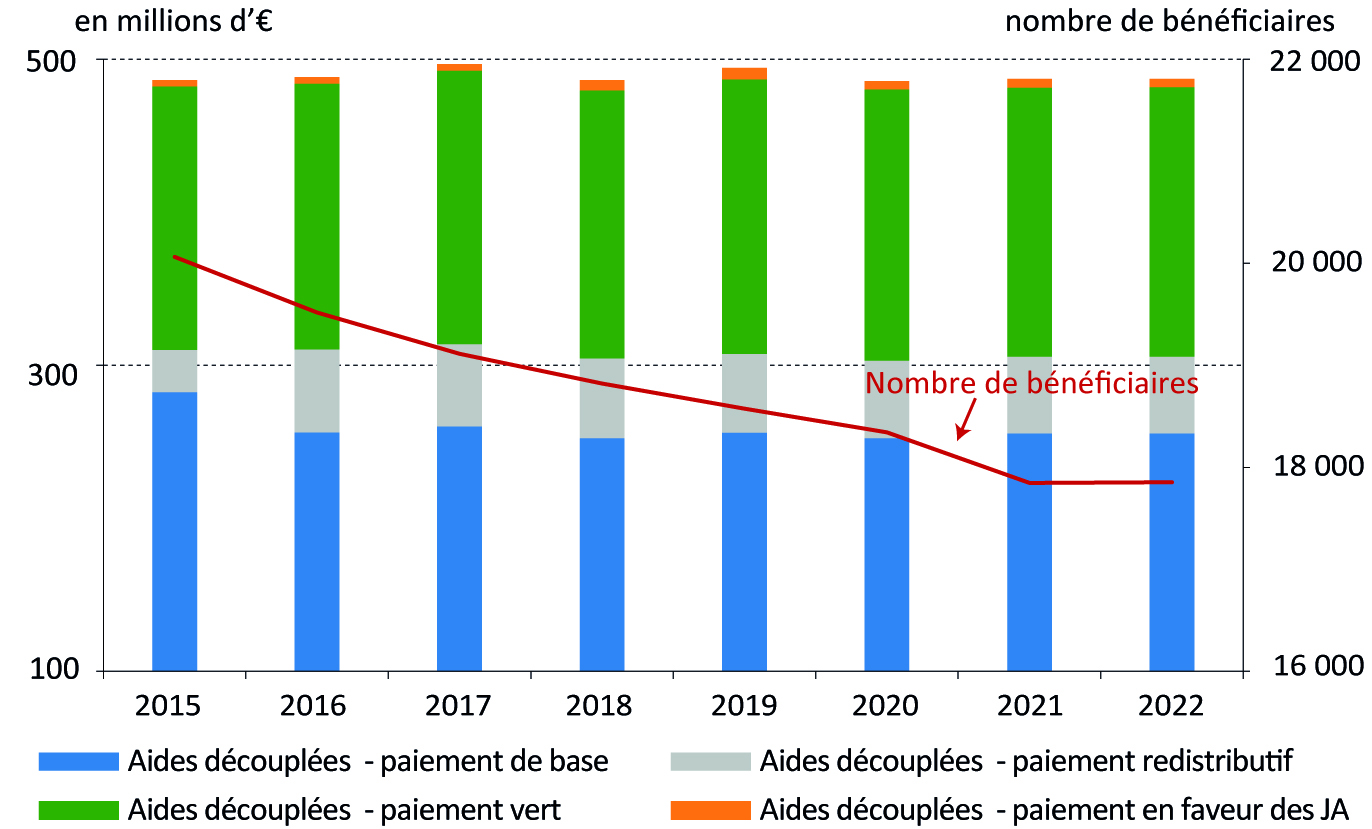

Les aides découplées

Sur la période 2015–2022, le montant total des aides découplées versées en région est stable avec 487 millions en 2022, alors que le nombre de bénéficiaires décroit, ce qui correspond à un accroissement net de 3 000 € par exploitation (soit + 13 %). La disparition des exploitations s’accompagne d’un accroissement de la taille des exploitations restantes. Cependant, la stabilité du montant total masque en fait des évolutions plus contrastées des différentes aides constituantes.

Figure 3 - Les aides découplées du 1er pilier

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

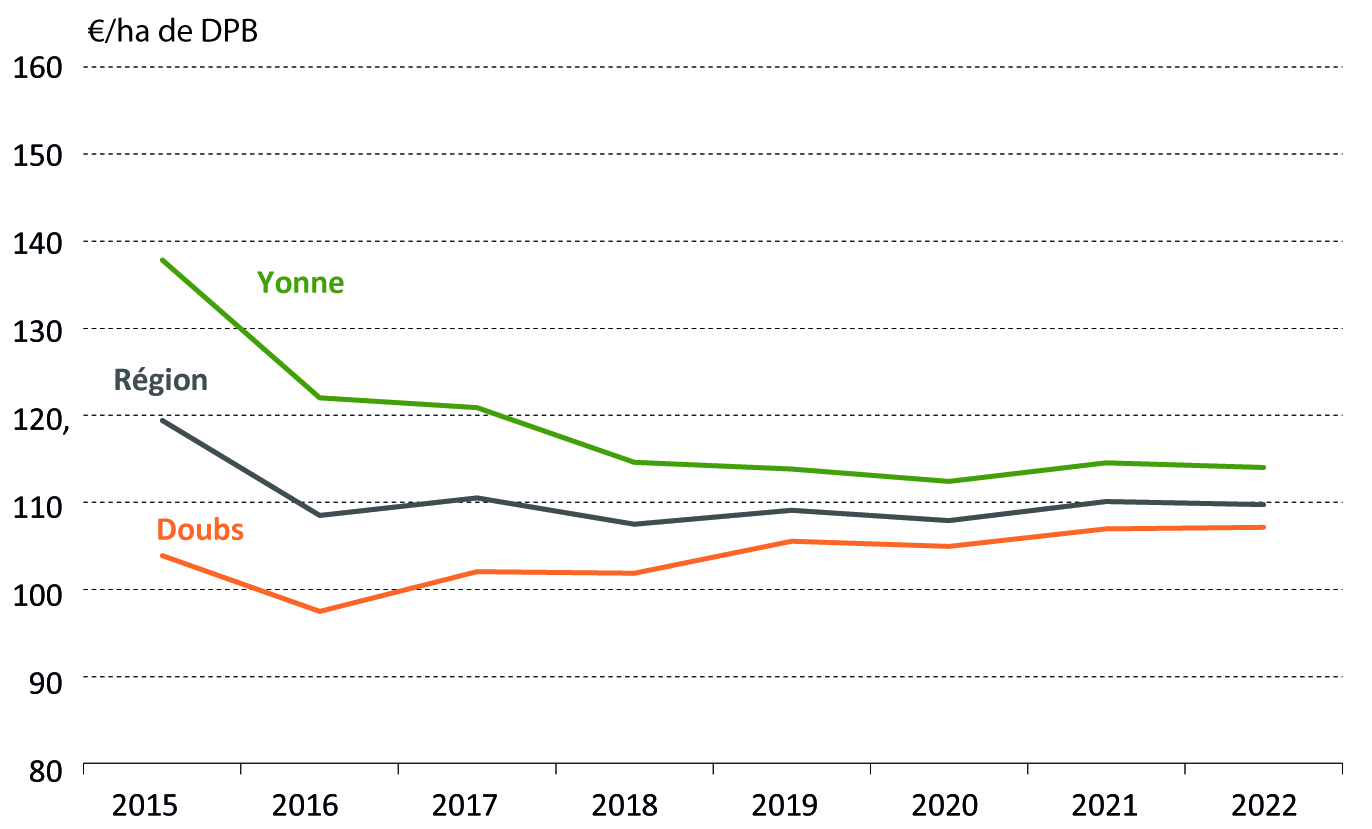

La convergence des aides au titre du Droit à Paiement de Base (DPB)demandée par l’Union européenne se traduit en Bourgogne-Franche-Comté par une érosion des DPB entre 2015 et 2018. Toutefois, les nouveaux DPB sont revalorisés à une valeur moyenne définie nationalement (128 € en 2022), ce qui atténue la baisse du montant des DPB régionaux.

En outre, ce mouvement n’est pas uniforme par département en fonction des valeurs historiques. Les départements de grandes cultures sont impactés négativement (tel l’Yonne) et les départements de prairies profitent de la revalorisation du montant des DPB (tel le Doubs). Ainsi, en région le montant moyen des DPB atteint 110 €/ha (114 €/ha en France), 114 € dans l’Yonne et 107 € dans le Doubs. Dans l’Yonne, le montant a baissé de 24 € sur la période et progressé de 3 € dans le Doubs.

Figure 4 - Convergence des DPB

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

La forte progression des aides du paiement redistributif, qui augmentent de 83 %, permet de maintenir le montant des aides découplées malgré la baisse des DPB. En effet entre 2015 et 2016, la valeur double passant de 25 €/ha à 49 €/ha.

Le paiement vert, 2e poste en montant des aides découplées, est relativement stable sur la période avec une hausse de 2 %, nonobstant de la réduction du nombre de bénéficiaires.

Le paiement en faveur des JA est en nette progression (+ 33 %) avec un montant de 5,5 millions d’euros en 2022, soit un montant moyen de 3 160 € par bénéficiaire.

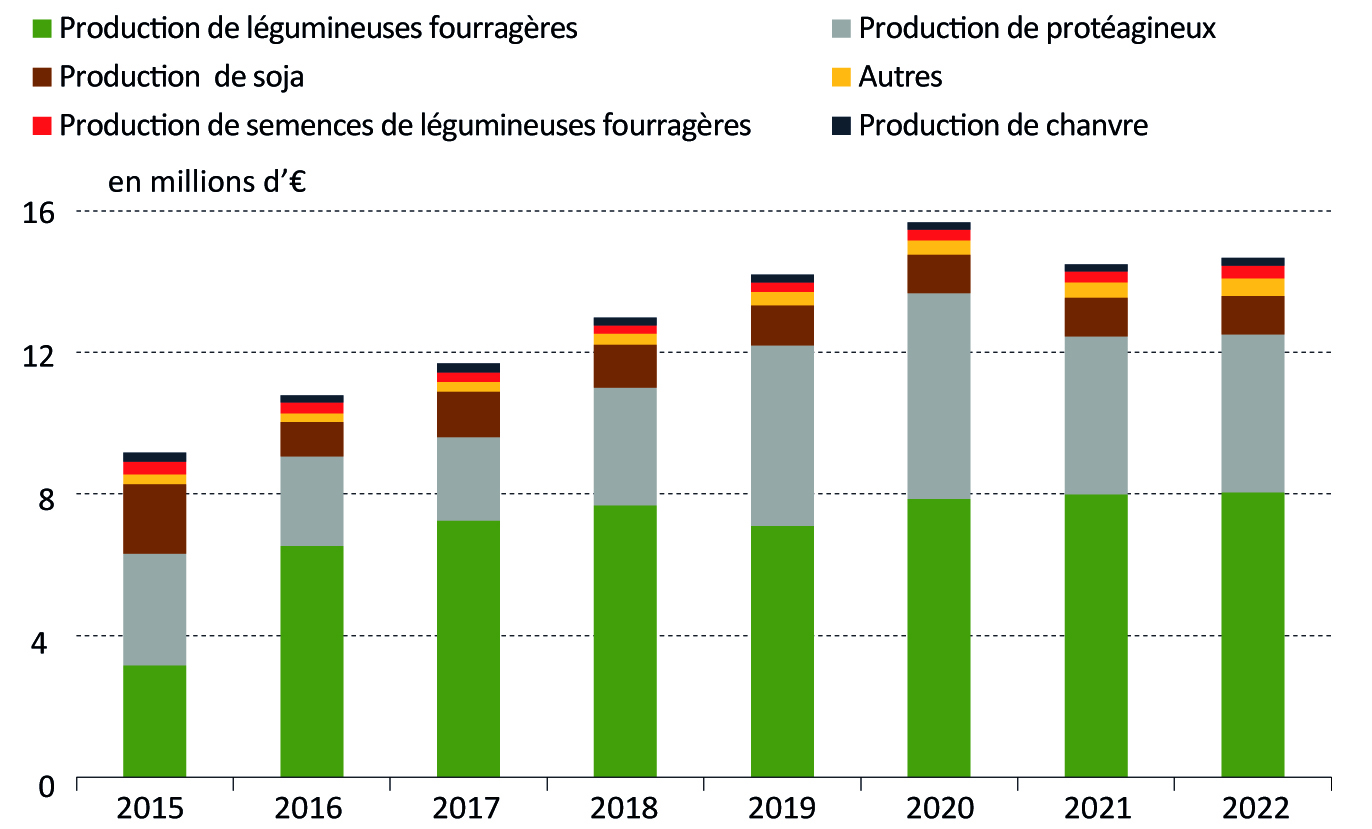

Les aides couplées végétales

Sur la période 2015-2022, l’enveloppe des aides couplées végétales délivrée en région progresse (+ 60 %) et atteint 14,7 millions d’euros en 2022.

Parmi le panel d’aides couplées végétales proposées, la Bourgogne-Franche-Comté mobilise particulièrement 5 dispositifs.

En premier, en 2022, l’aide à la production de légumineuses fourragères est souscrite par 3 600 exploitations (9 % des exploitations bénéficiaires françaises) pour 12 % de l’enveloppe. Avec plus de 8 millions d’euros distribués, c’est aussi la première aide couplée végétale en terme de montant. Sur la période, le nombre de bénéficiaires et le montant total régional font plus que de doubler.

En deuxième, l’aide aux protéagineux (pois, féveroles, lupin, lentilles…) utilisée par 1 800 exploitations en région (8 % des bénéficiaires de France) pour 10 % de l’enveloppe nationale, correspond en montant à la deuxième aide couplée végétale régionale. Sur la période considérée, sa mobilisation progresse plus nettement en montant (+ 40 %) qu’en nombre de bénéficiaires (+ 10 %), en lien avec une progression des surfaces en protéagineux chez les exploitants trouvant de l’intérêt pour ces cultures. En 2020, la surface en protéagineux est au plus haut en région avec 44 000 ha, cela correspond aussi à un pic de ces aides dédiées. Face aux difficultés pour conduire ces cultures avec la lutte contre les ravageurs et maladies, la sensibilité de la fleur aux intempéries, ces surfaces déclinent depuis et n’atteignent plus que 29 000 ha en 2022.

Figure 5 - Les aides couplées végétales

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

L’aide à la production de soja, avec plus de 2 100 exploitations souscrivant à cette aide, la région représente 16 % des bénéficiaires de France à cette aide pour 21 % du montant national. Sur la période la surface en soja progresse en région avec un maximum en 2020 (à 38 500 ha).

L’aide à la production de chanvre est mobilisée à hauteur de 14 % de l’enveloppe nationale et les exploitations régionales (170) représentent 13 % des exploitations de France. Entre 2015 et 2022, la surface en chanvre textile et industriel augmente en région avec un maximum en 2018 (soit 2 660 ha).

L’aide à la production de semences de légumineuses fourragères est mobilisée par 170 exploitations, soit 9 % des exploitations de France, pour 11 % de l’enveloppe. Son montant est relativement stable (365 000 € en 2022).

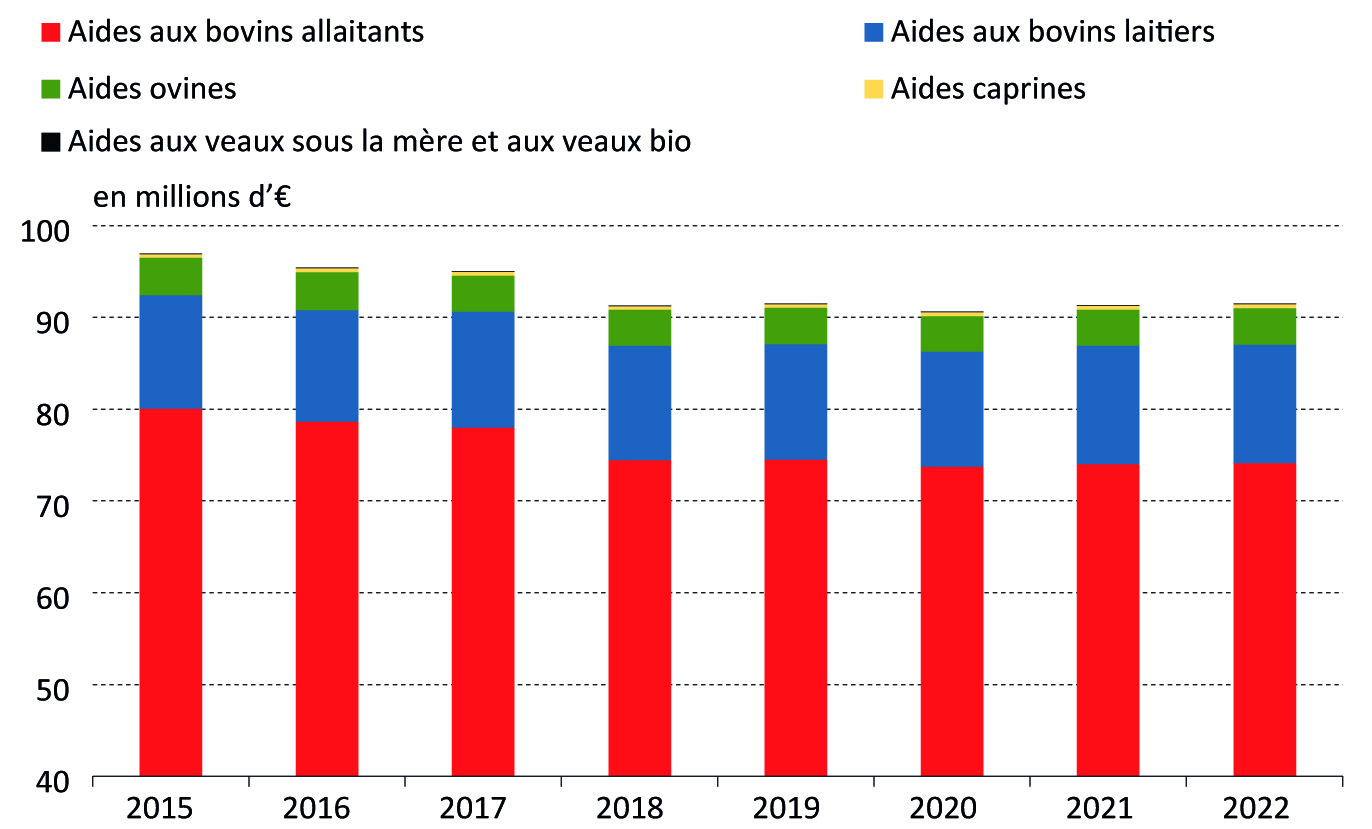

Les aides couplées animales

Sur la période 2015-2022, l’enveloppe des aides couplées animales délivrée en région régresse légèrement (- 6 %) et atteint 91,4 millions d’euros en 2022. Les exploitations bénéficiaires sont en diminution, à l’exception des fermes caprines.

Figure 6 - Les aides animales

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

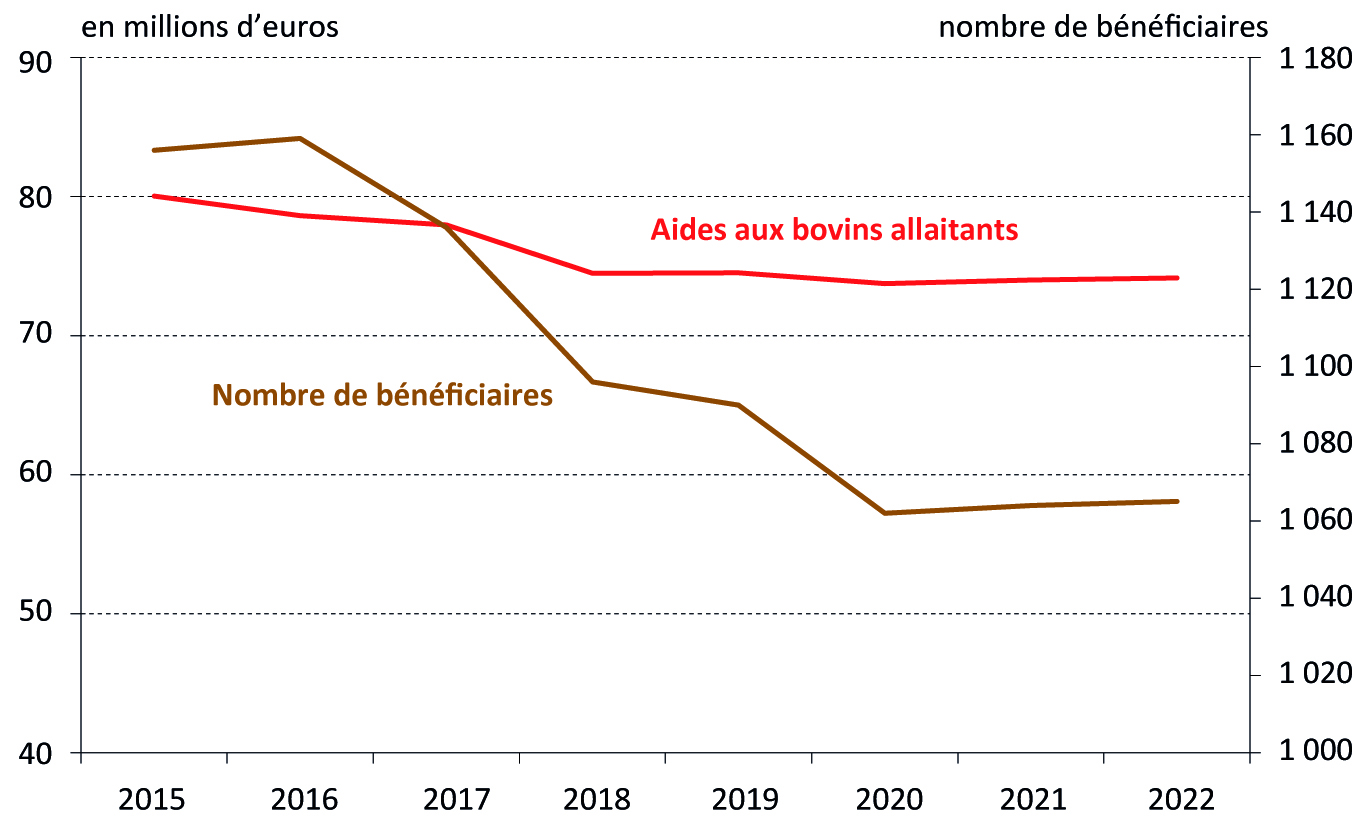

L’aide aux bovins allaitants est la première aide couplée animale mobilisée en région (en montant alloué et en nombre de bénéficiaires). Sur la période 2015-2022, le montant diminue de 7 % pour une baisse de 14 % des bénéficiaires. Depuis 2017, un mouvement de décapitalisation est observé en élevage allaitant avec une réduction des vaches nourrices de 9 %. En outre, sur la période l’aide unitaire a été revalorisée.

Figure 7 - Les aides aux bovins allaitants

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

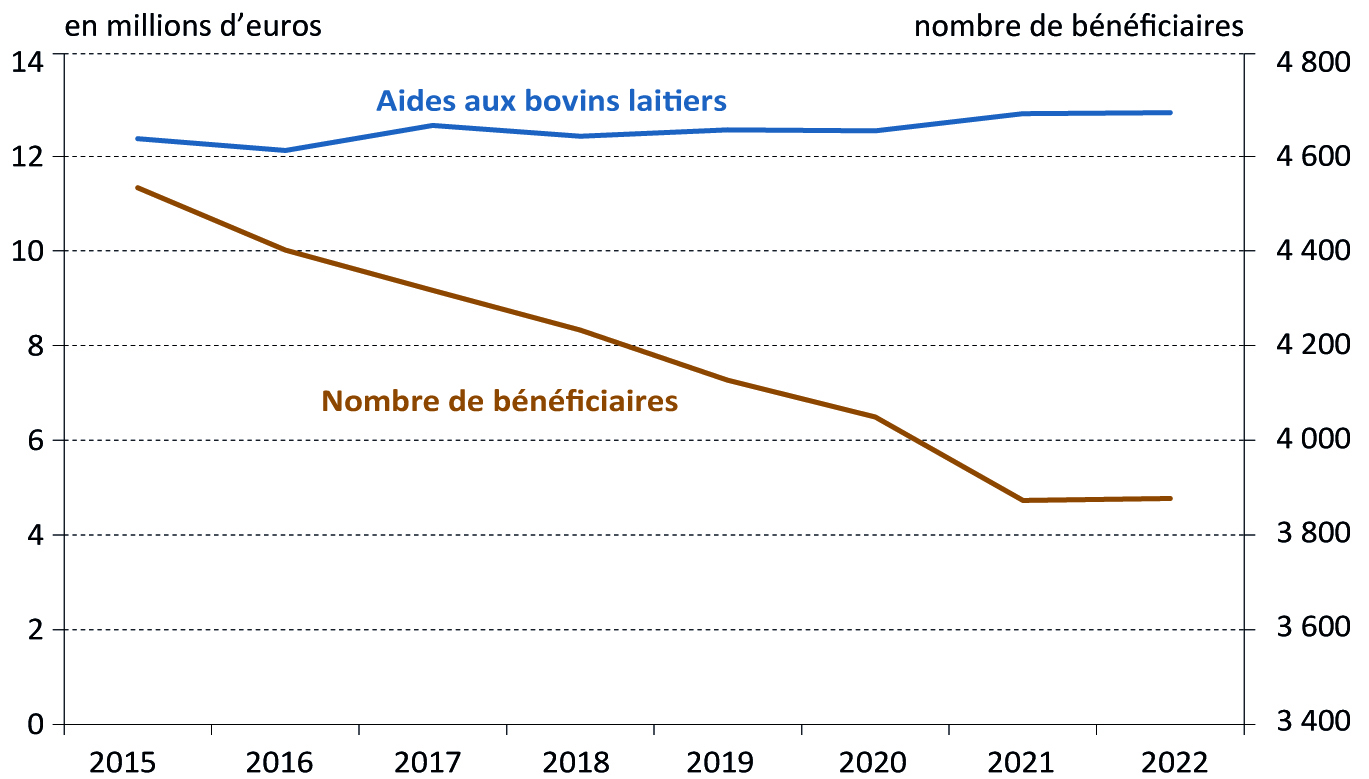

L’aide aux bovins laitiers, 2e aide couplée animale valorisée en région, progresse de 4 % en montant entre 2015 et 2022, alors que le nombre de bénéficiaires recule de 14 %. Elle représente 12,9 millions d’euros en 2022 pour 3 900 exploitations. La baisse du nombre de vaches laitières de 5 % est moins forte que la diminution du nombre d’exploitations. Cela traduit aussi un phénomène de concentration. Toutefois, sur la période, l’aide unitaire est modifiée : le montant de base diminue, passant 69 € à 62 €, mais le montant complémentaire sur les 52 premières têtes augmente de 106 € à 115 € et sur les têtes suivantes (de la 53e à la 99e) de 61 à 63 €. Ce rebasement est favorable aux troupeaux de moins de 80 vaches laitières (en dehors de la transparence GAEC).

Figure 8 - Les aides aux bovins laitiers

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

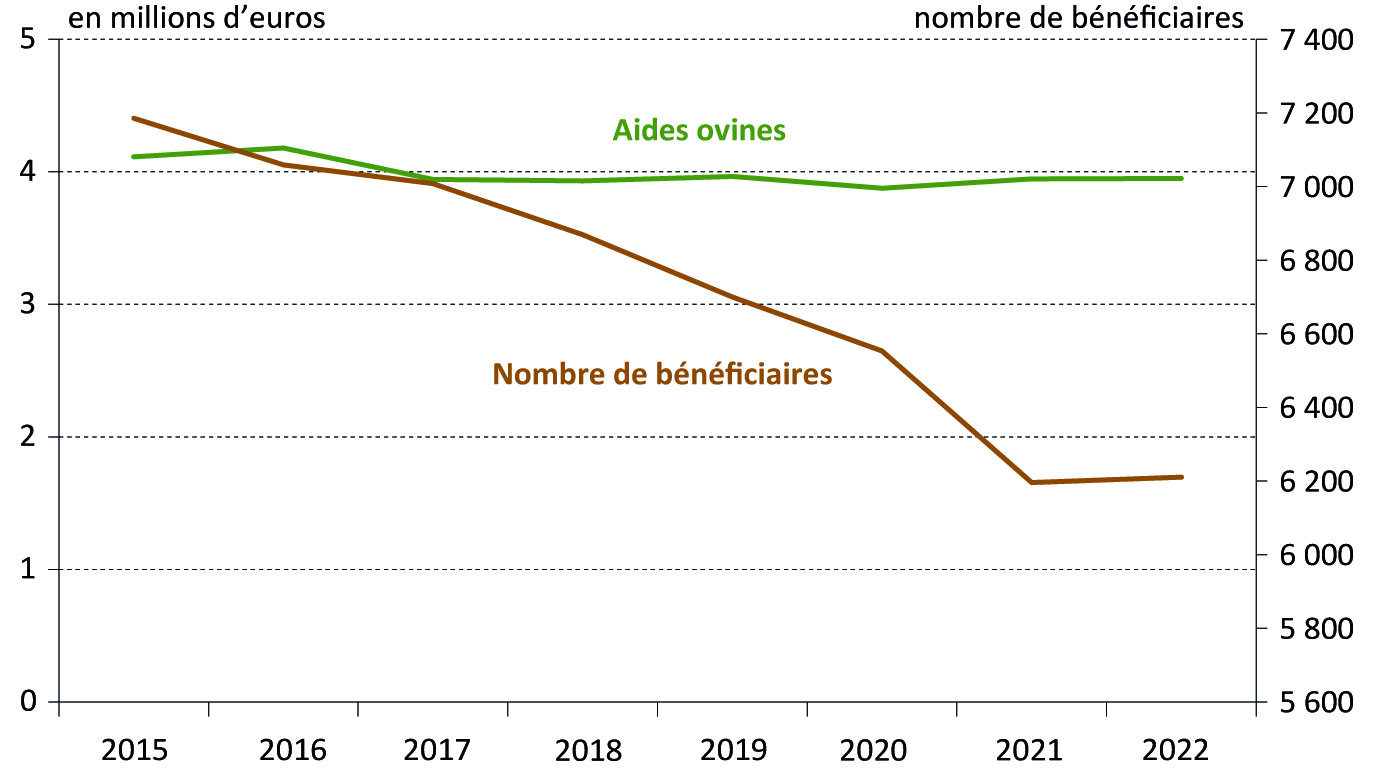

Troisième cheptel de la région, les ovins bénéficient aussi d’une aide spécifique qui atteint 4 millions d’euros pour un ensemble de 1 065 bénéficiaires en 2022. L’enveloppe régionale diminue de 4 % entre 2015 et 2022, alors que le nombre de bénéficiaires baisse de 8 % (et les brebis de 7 %). Cette aide est aussi revalorisée, elle passe de 15 € par brebis (avec majoration de 2 € aux 500 premières et 3 € par tête contractualisée en vente directe) en 2015, à 23 € par tête (avec majoration de 2 € aux 500 premières) en 2022.

Figure 9 - Les aides ovines

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

Les aides caprines progressent légèrement sur la période et atteignent 430 000 € en 2022 pour 281 bénéficiaires.

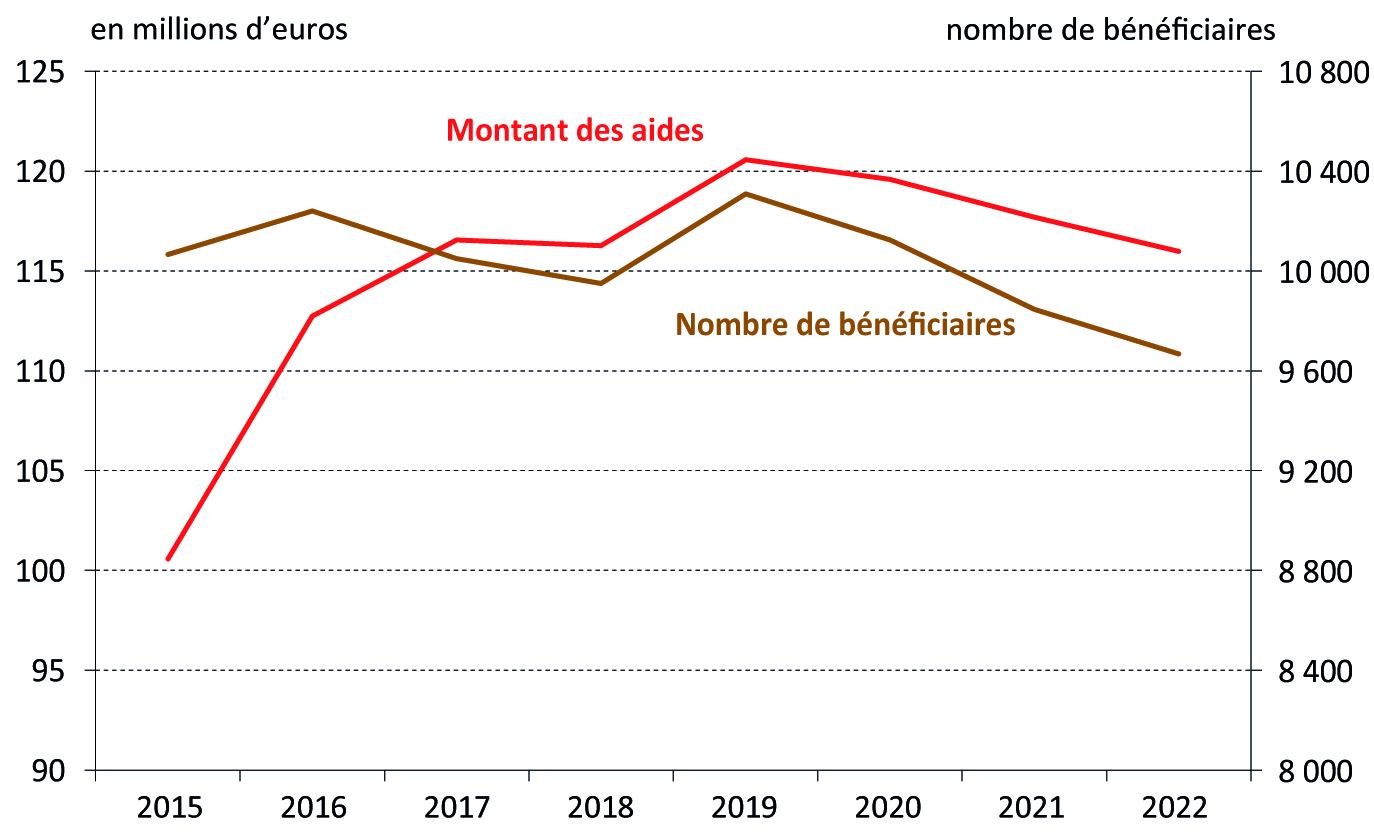

L’indemnité compensatrice de handicap naturel

Sur la période 2015 – 2022, le montant total de l’ICHN versé en région progresse de 15 % et atteint 116 millions en 2022, pour 9 700 bénéficiaires. Chaque bénéficiaire perçoit en moyenne 12 000 €/an, pour cette aide. La région perçoit 11 % des montants nationaux, la grande majorité du territoire étant classé en zone défavorisée (à l’exception du nord de l’Yonne, de la plaine de Côte-d’Or et du Mâconnais en Saône-et-Loire), voire en zone montagne ou zone piémont (pour le Massif du Jura et les Vosges saônoises). Sur la période, le montant à l’hectare est resté constant (avec une prime sur les 25 premiers hectares). Entre 2015 et 2017, le montant total de l’ICHN versé en région progresse de près de 15 %, sans profonde modification du nombre de bénéficiaires. Cette évolution correspond vraisemblablement à un ajustement du chargement des exploitations afin de mieux correspondre à l’attendu et donc optimiser le montant des aides. Par exemple, dans le département de Haute-Saône, un chargement de 0,81 UGB/ha à 1,6 UGB/ha permet de percevoir 100 % des montants en zone défavorisée simple.

Figure 10 - Indemnité compensatrice de handicap naturel

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

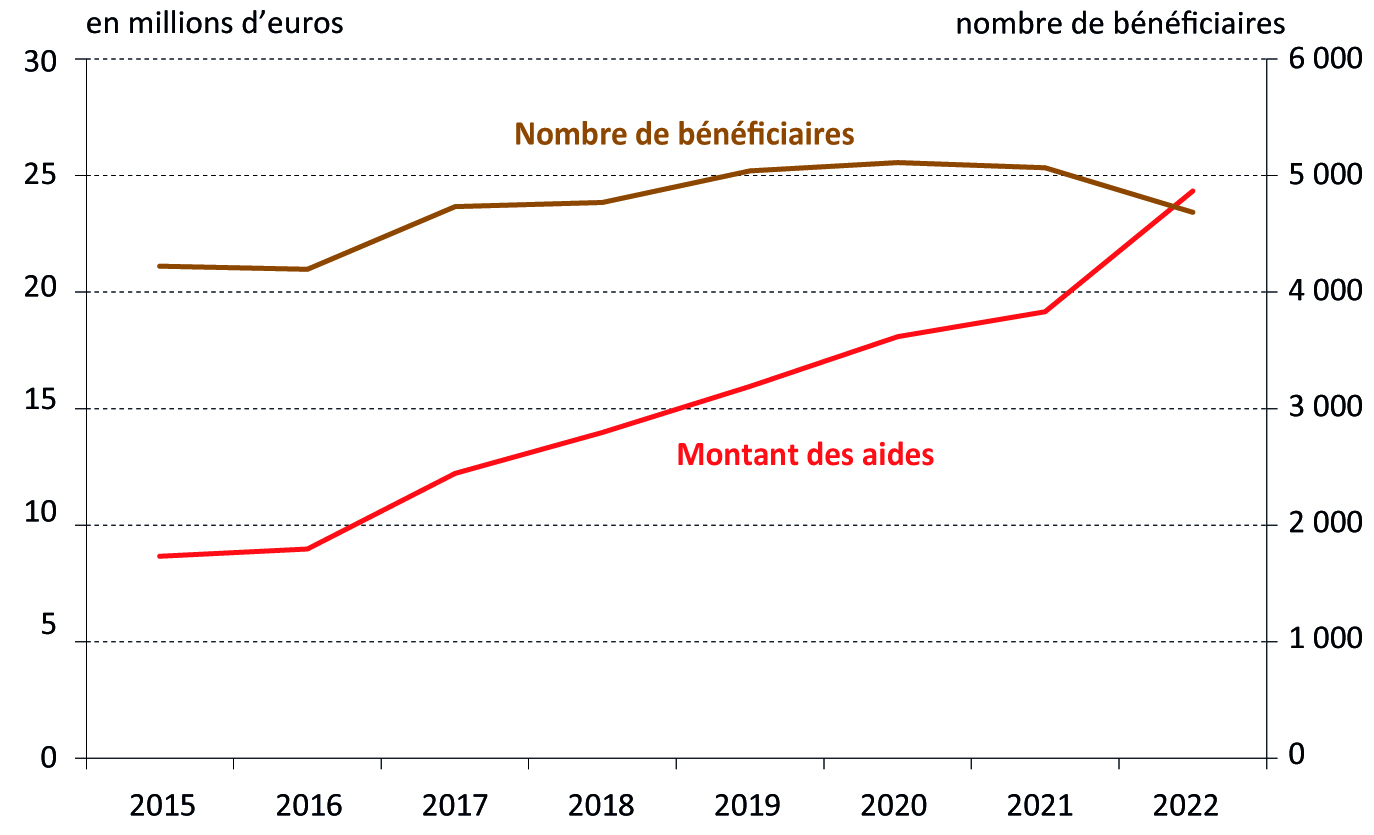

L’assurance récolte

Entre 2015 et 2022, le montant des aides versées au titre de l’assurance récolte ne cesse de progresser, passant de 8,7 millions d’euros en 2015 à 24,3 millions d’euros en 2022. Depuis plus d’une décennie, les aléas climatiques se multiplient et l’agriculture est fortement impactée. Les sécheresses, les épisodes caniculaires, les excès d’eau, le manque de lumière, les gelées tardives, les épisodes de grêle nuisent aux productions agricoles. Le montant des primes étant recalculé chaque année en fonction des aléas des années précédentes, il s’en suit une augmentation du coût et donc du montant pris en charge par l’Etat. L’augmentation des surfaces assurées par bénéficiaire influe aussi sur le montant.

Figure 11 - Les aides assurance récolte

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

Les aides bio

Entre 2015 et 2022, le montant payé de l’aide à la conversion a été multiplié par plus de 3 pour atteindre 21,4 millions d’euros en 2022. Elle est versée à 1 360 exploitations.Sur cette période, la dynamique de conversion est très forte, cela se traduit par une progression du nombre d’exploitations en conversion et des montants attribués.

Cette progression s’explique par une bonne soutenue en produits bio, par l’attractivité des aides et par un déplafonnement des aides sur certaines zones de captage (cofinancement par les agences de l’eau). A partir de 2022, les engagements en conversion bio se réduisent en raison notamment d’une crise sur la demande en produits bio.

Figure 12 - Les aides à l’Agriculture Biologique (montants payés)

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

L’aide au maintien représente 5,5 millions d’euros en 2022, pour 720 bénéficiaires. Cette aide connaît des évolutions erratiques, du fait de choix politiques nationaux et régionaux : arrêt du cofinancement national en 2018, repris par les Régions et les agences de l’eau (pour une durée de 5 ans), puis par les agences de l’eau seules. En 2020, c’est une année blanche, les agences de l’eau arrêtent le financement. Finalement, l’aide au maintien est de nouveau accordée en 2021 et en 2022, avec un financement à 100 % du FEADER relance (pour une durée de 1 an).

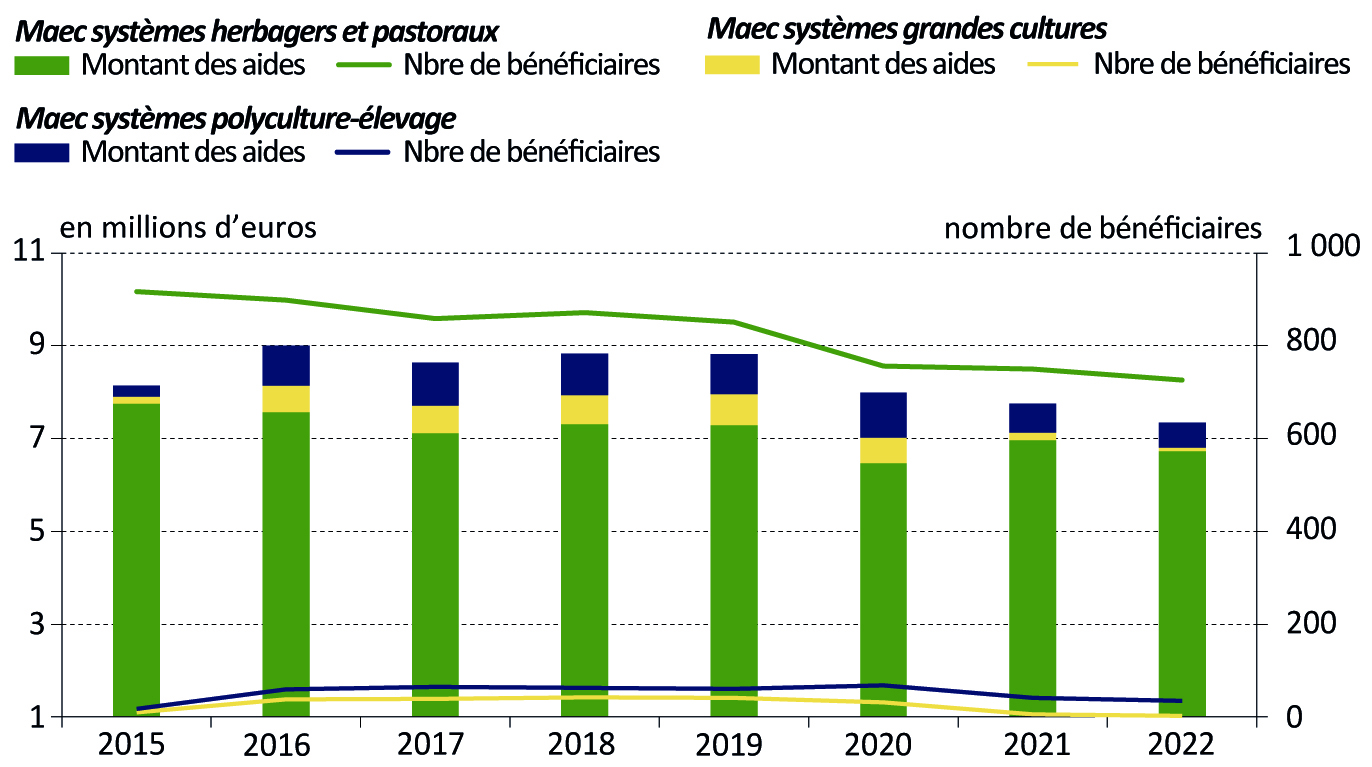

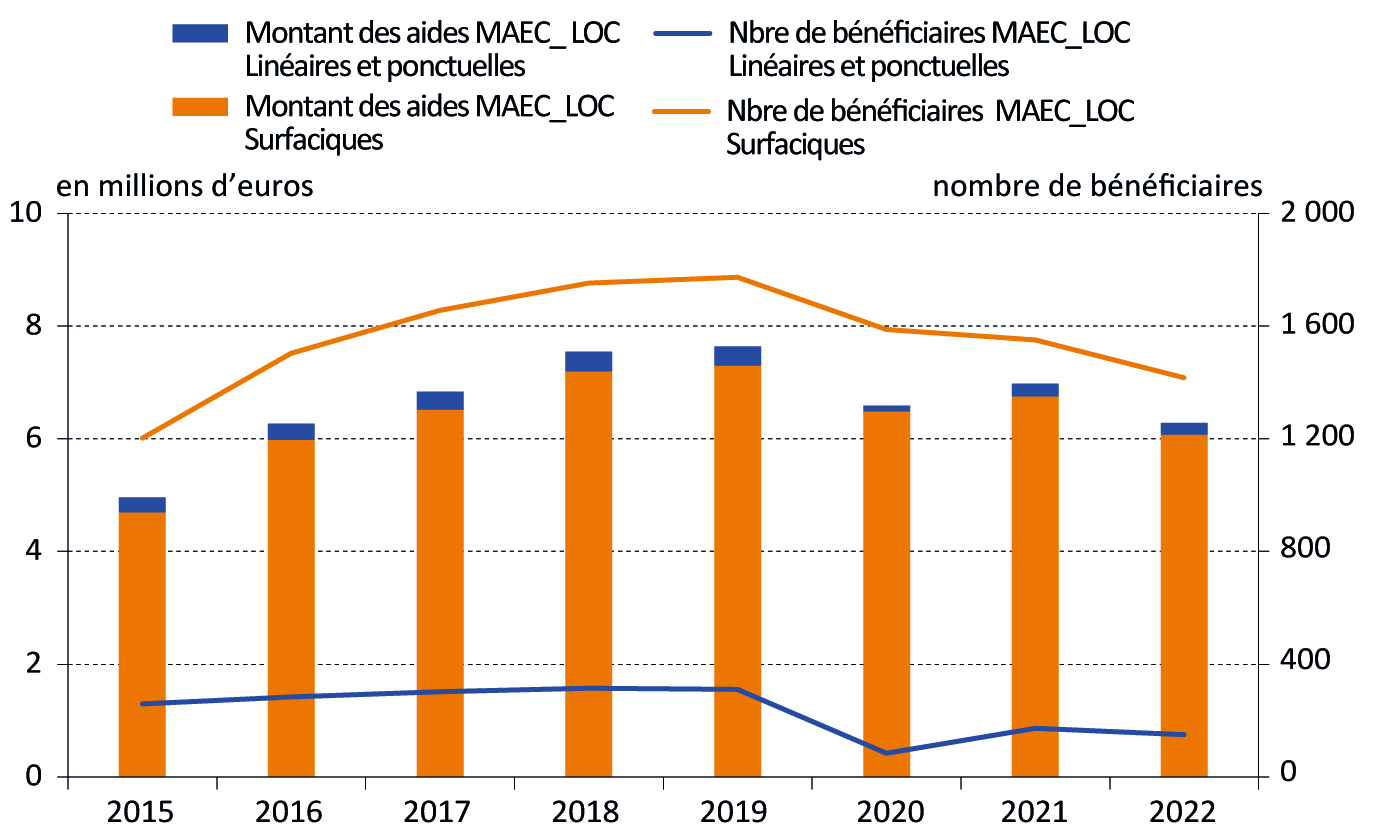

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)

Entre 2015 et 2022, le montant des MAEC distribué aux agriculteurs de la région progresse de 5 %, passant de 13,7 millions d’euros à 14,3 millions d’euros. Toutefois, cette nouveauté de la programmation du RDR3 a connu quelques difficultés de mise en place. En effet, victime de son succès en 2015, alors que les enveloppes étaient contraintes, des agriculteurs ont reçu des avances trop importantes pour les mesures systèmes qu’ils ont dû en partie rembourser. En outre, le paiement s’est finalisé au printemps 2017 (retard de paramétrage de l’outil d’instruction).

À partir de 2020, s’engageait normalement la transition vers la nouvelle programmation avec le RDR4. L’année 2020 marque, en fait, la première année de la période de transition vers la nouvelle programmation (2023). Durant ces 3 années, les contrats d’une durée de 5 ans ont été limités (principalement aux mesures co-financées par les agences de l’eau), laissant place à des engagements d’une seule année reconductible jusqu’en 2023. En 2020, seuls les exploitants n’ayant pas changé de numéro d’identification PACAGE et ayant fait une demande sous Télépac, ont pu reconduire leurs engagements. En 2021 et 2022, le changement de numéro pacage n’était plus un frein à l’engagement.

Les MAEC système perdent un peu de terrain. Sur la période considérée, le montant alloué en région diminue de 10 % pour atteindre 7,3 millions en 2022. Parmi ces dispositifs, la mesure systèmes herbagers et pastoraux (SHP) est particulièrement bien valorisée en Bourgogne-Franche-Comté. En 2022, 726 exploitations la mobilisent soit 16 % des bénéficiaires de France, pour 20 % de l’enveloppe nationale. A contrario, la mesure système polyculture-élevage (SPE) est peu utilisée en région, représentant seulement 1 % des bénéficiaires en France.

La mesure système grandes cultures (SGC) est peu employée en France comme en région.

Figure 13 - Les aides MAEC Systèmes

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

À l’opposé, l’utilisation des mesures localisées progresse en région sur la période. Le montant augmente de 27 % pour atteindre 6,3 millions en 2022, avec un maximum de bénéficiaires et de montant en 2019. Ce sont les aides localisées surfaciques qui sont de loin les plus mises en œuvre. Toutefois la région ne valorise que 6 % de l’enveloppe nationale.

Parmi les autres mesures agro-environnementales et climatiques, celles pour la préservation des ressources génétiques animales (en particulier le cheval de trait comtois) et végétales menacées (non ouvertes en Bourgogne-Franche-Comté) sont peu demandées en région. Le dispositif pour l’Apiculture a davantage de succès avec 500 000 euros mobilisés en région par 115 apiculteurs, soit 4 % du montant national.

Figure 14 - Les aides MAEC localisées

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

Le bilan de la PAC 2014-2020 d’après la Cour des comptes européenne

- Le bilan sur les paiements de base :

La Cour des comptes européenne estime que le système des droits à paiements de base fonctionne mais qu’il a un impact limité sur le ciblage, la convergence des aides et la simplification (Rapport spécial – FR 2018 – n°10).

Depuis plusieurs années en effet, on reprochait à la PAC de distribuer des aides à des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de distribution d’eau… Une liste négative a ainsi été mise en place au niveau européen (pouvant être complétée par les Etats-membres) pour exclure les bénéficiaires dont l’activité n’est pas l’agriculture. D’après le rapport de la Cour des comptes, le recours à cette liste n’a été que partiellement utile et la charge administrative supplémentaire importante.

Ensuite et d’après la Cour des comptes, la PAC a permis d’évoluer vers une répartition plus uniforme du soutien par hectare, cependant elle soulève que l’efficience du soutien au revenu des agriculteurs au titre du régime de paiement de base (RPB) reste difficile à établir. En effet, l’aide est distribuée à l’hectare (elle conduit à une augmentation des prix de marché des terres agricoles et des baux fonciers), et ne tient pas compte des conditions du marché, de l’utilisation des terres agricoles ou des particularités des exploitations et n’est pas fondée sur une analyse du niveau de revenu global des agriculteurs.

Au niveau européen, les règles relatives au RPB et aux surfaces admissibles sont complexes et prévoient de nombreuses possibilités de dérogations. D’après le rapport, « les règles de calcul et options choisies par les États membres ont parfois compliqué les choses, accru la charge pesant sur les administrations nationales et permis à certains agriculteurs de réaliser des gains exceptionnels ».

- Le bilan du verdissement de la PAC :

La Cour des comptes européenne a montré dans un rapport évaluant le paiement vert qu’il n’a pas de réels objectifs environnementaux clairement définis et assez ambitieux. Le paiement vert reste une mesure d’aide au revenu d’une complexité accrue (Rapport spécial – FR 2017 – n°21).

La Cour des comptes européenne avance que le verdissement n’a suscité que de très faibles changements dans les pratiques agricoles en Europe. Dans le cas de la diversification, elle estime que pour seulement 13 % des exploitations européennes la mise en place du verdissement a impliqué des changements de pratiques ; et 37 % dans le cas des Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE). Au final, le verdissement aurait entraîné des changements dans les pratiques agricoles sur environ 5 % des terres agricoles.

La Cour des comptes conclut sur un important effet d’aubaine associé : le verdissement rétribue la fourniture de biens publics que le bénéficiaire des aides aurait fourni même sans ce soutien. Elle l’explique par le chevauchement possible entre la conditionnalité des aides et les mesures du verdissement, et par la faible exigence des mesures.

Enfin, la Cour des comptes dénonce la complexité accrue de la PAC par le verdissement au regard des résultats obtenus.

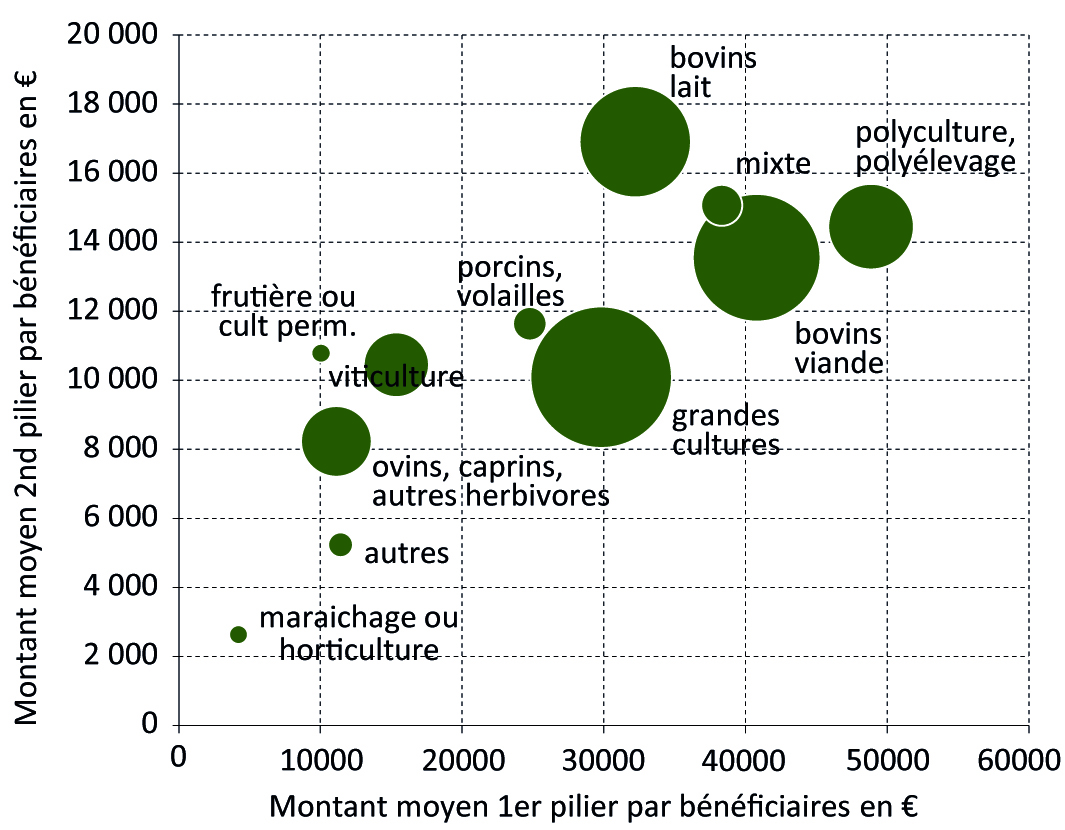

Répartition des aides en fonction des orientations technico-économiques (OTEX) en Bourgogne-Franche-Comté

Sur la période 2015-2022, ce sont les exploitations spécialisées en polyculture et polyélevage qui perçoivent le plus d’aides : 62 172 € (moyenne olympique, source RICA). Elles émargent particulièrement au premier pilier de la PAC (80 % du montant des aides versées en 2022, source ASP). Ces exploitations sont généralement de taille importante et profitent des droits à paiements de base qui sont déconnectés des productions (un hectare activant un droit à paiement), en parallèle les aides couplées animales viennent les compléter (12 % du montant des aides totales). En second, les exploitations spécialisées en bovin viande reçoivent 60 275 € avec une part de 78 % provenant du 1er pilier de la PAC. Pour ces exploitations, les aides couplées animales représentent 23 % du montant total des aides. Les exploitations en bovins lait arrivent au troisième rang pour le montant des aides PAC (avec un montant moindre pour celles en zone AOP Massif du Jura), elles tirent parti pour 66 % du 1er pilier, avec une part moins importante d’aides couplées animales que les exploitations bovines, en raison d’un nombre de vaches plus réduit. Par contre, ces exploitations sont celles qui bénéficient davantage de l’ICHN (30 % du montant total des aides). Les exploitations de grandes cultures avec un montant moyen de 54 172 € (source RICA) sont au 4e rang des bénéficiaires de la PAC, avec 80 % du montant alloué lié au droit à paiement de base. Finalement, les exploitations viticoles font partie de celles percevant le moins d’aides de la PAC (surface plus réduite et non déclarée), le premier poste étant l’aide à l’assurance récolte (51 % du montant total), l’agriculture biologique atteignant 9 % de la somme. Les exploitations fruitières ou de cultures permanentes ainsi que celles en maraichage ou horticulture sont celles qui émargent le plus, en termes relatif, à l’aide à l’agriculture biologique, avec respectivement 24 % et 13 % du montant des aides. Ce sont les exploitations ovines qui valorisent le mieux les MAEC, pour 5 % du montant des aides versées à ces exploitations.

En rapportant le montant des aides au nombre d’exploitants et co-exploitants des structures agricoles, l’ordre des principales OTEX bénéficiaires est logiquement modifié. Les exploitations en bovins viandes sont alors les premières bénéficiaires suivies de celles en grandes cultures, puis viennent les bovins lait (hors départements 25 et 39), les exploitations en polyculture et polyélevage et enfin celles en bovins lait (départements 25 et 39).

Montant par bénéficiaires du 1er et 2nd pilier

Source : Agreste, ASP 2015 à 2022 – traitement SRISE

Ces subventions d’exploitation revêtent une importance plus ou moins prépondérante dans la santé économique des exploitations. Ainsi, en moyenne, l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) est composé pour près des 2/3 par les aides de la PAC (grandes cultures, bovins lait (hors 25 et 39) et polyculture – polyélevage). Les exploitations en bovins lait Massif du Jura sont moins dépendantes aux aides, qui représentent 1/3 de l’EBE. A contrario, les exploitations en bovins viande sont totalement subordonnées aux aides de la PAC, qui dépassent l’EBE.

Montant des aides par ETP exploitants | Part des subventions dans l’EBE* | |

|---|---|---|

| Bovins viande | 46 833 € | 110 % |

| Grandes cultures | 40 204 € | 69 % |

| Bovins lait (autres depts.) | 36 247 € | 70 % |

| Polyculture, polyélevage | 34 742 € | 66 % |

| Bovins lait (Doubs, Jura) | 23 126 € | 32 % |

| Viticulture | 11 449 € | 9 % |

* Excédent Brut d’Exploitation : somme des ventes sur un exercice + subventions + autoconsommation + variation de stocks – approvisionnements – services extérieurs - impôts et taxes – charges de personnel.

C’est ainsi la rentabilité de l’activité opérationnelle, la capacité à gagner de l’argent en faisant son métier

Source : Agreste, RICA 2015 - 2022