Recensement agricole 2020 : agriculture biologique

Agreste Bourgogne-Franche-Comté n° 96 - juillet 2025

Croissance dynamique de l’agriculture biologique entre 2010 et 2020

En 2020, la Bourgogne-Franche-Comté compte près de 2 800 exploitations engagées en agriculture biologique (AB). Comme au niveau national, le bio a connu une forte progression entre 2010 et 2020, le part d’exploitations en AB passant de 4 % à près de 12 % en dix ans. Un quart des exploitations engagées en AB sont spécialisées en viticulture, premier secteur pour le bio dans la région. La SAU moyenne a progressé de 20 hectares en dix ans mais reste inférieure à celle du secteur conventionnel. Les exploitations en AB recourent davantage à la main-d’œuvre salariée et les exploitants y sont plus jeunes en moyenne qu’en conventionnel. La vente en circuits courts est plus répandue en AB, avec une forte proportion de vente directe à la ferme. Après une décennie de bonne dynamique, l’agriculture biologique connait néanmoins une crise de croissance ces dernières années qui se traduit par une augmentation du nombre de désengagements d’exploitations du modèle biologique.

Près de 12 % des exploitations engagées en AB en 2020

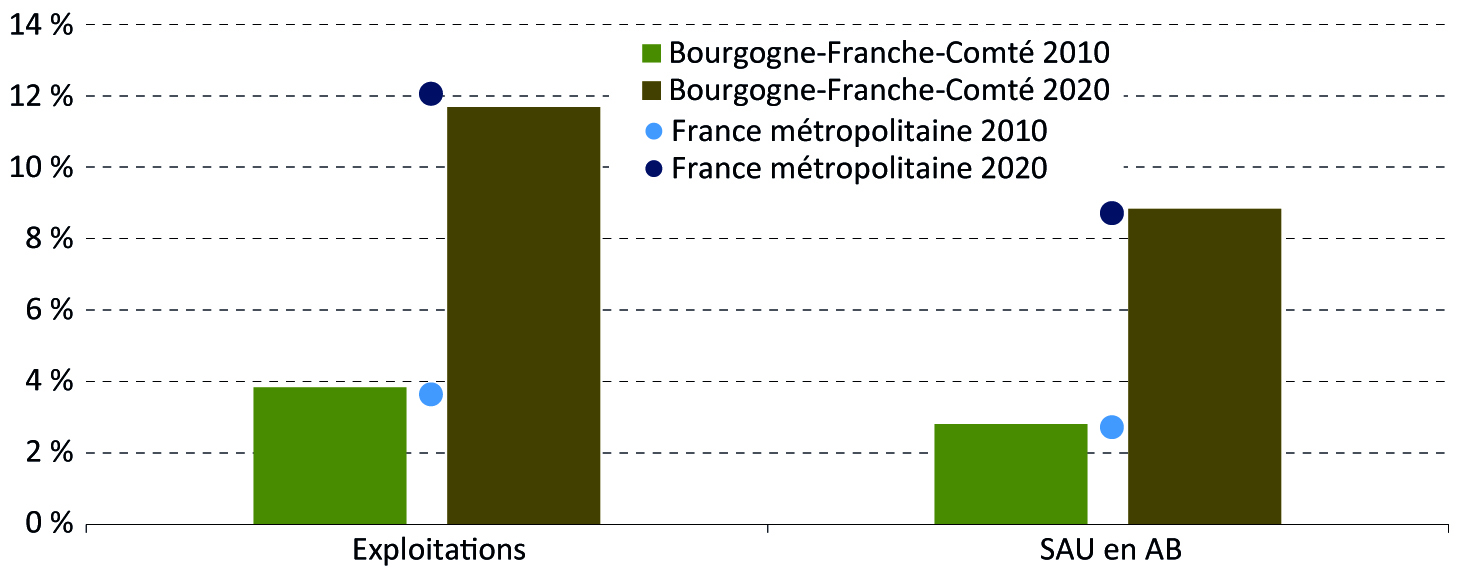

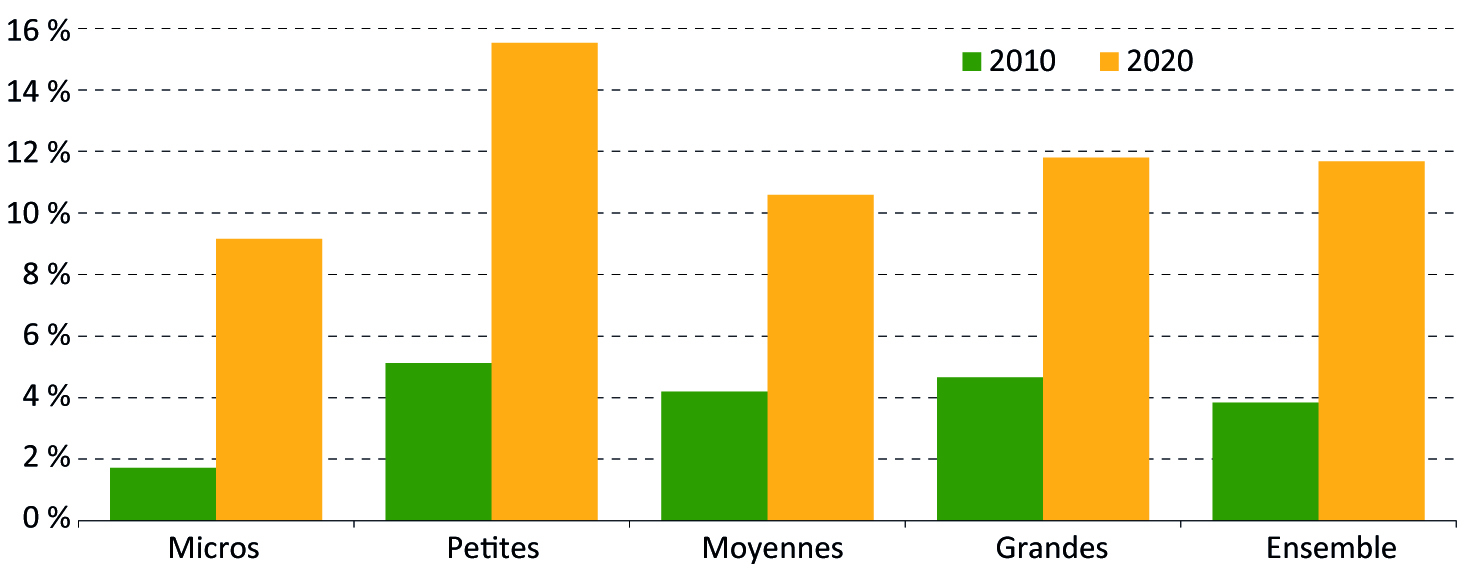

Entre 2010 et 2020, le nombre d’exploitations agricoles de Bourgogne-Franche-Comté diminue de 22 %. Sur la même période, le nombre de celles engagées en Agriculture Biologique (AB), certifiées ou en conversion, a été multiplié par 2,4 soit un peu plus de 1 600 exploitations supplémentaires. Elles représentent désormais près de 12 % des exploitations de la région contre un peu moins de 4 % en 2010 (graphique 1). Parmi les exploitations de la région en AB, 84 % sont conduites intégralement en mode biologique (79 % en France métropolitaine) et 16 % combinent les modes conventionnel et AB. La Bourgogne-Franche-Comté est la huitième région pour le nombre d’exploitations en AB et la cinquième en termes de SAU cultivée en bio.

Graphique 1 : Un engagement en AB proche du national

Part des exploitations engagées en AB (ou en conversion) et part de la SAU consacrée à l’AB

Source : Agreste - Recensements agricoles 2010 et 2020

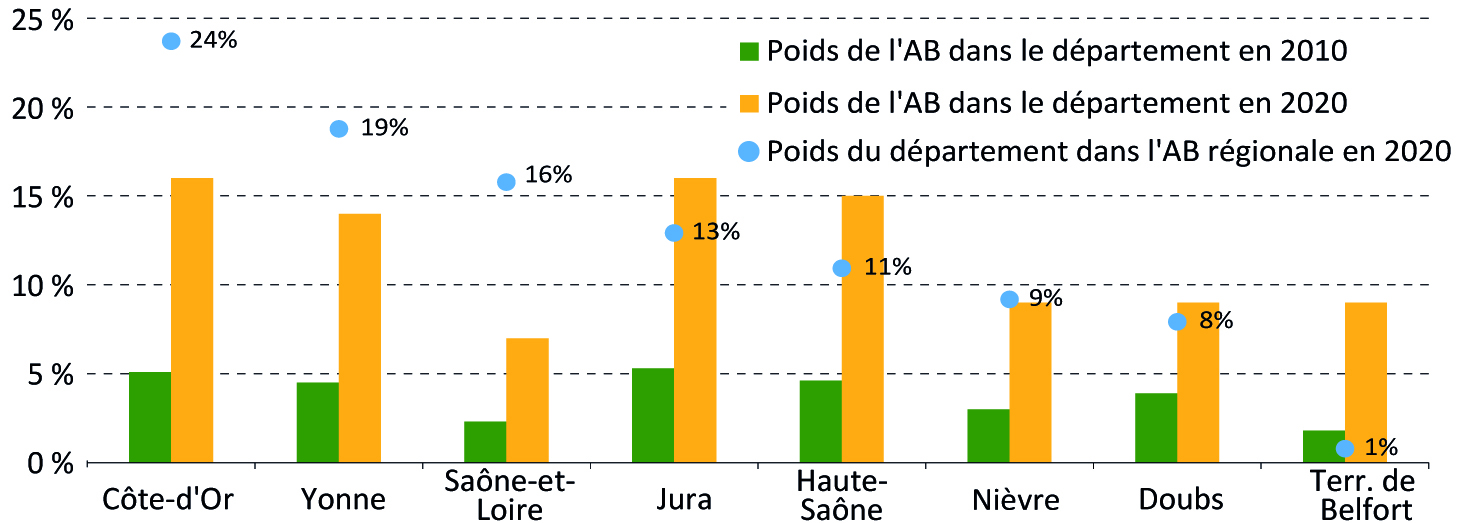

Des différences notables entre départements

En dix ans, le nombre d’exploitations en AB a plus que doublé dans tous les départements de la région, à l’exception du Doubs. En 2020, la Côte-d’Or concentre près d’un quart des exploitations régionales engagées en AB, suivie de l’Yonne (19 %) et de la Saône-et-Loire (16 %). À l’inverse, le Doubs et la Nièvre, où l’élevage bovin est prédominant, pèsent chacun moins de 10 % (graphique 2). Dans ces deux départements, ainsi que dans le Territoire de Belfort et la Saône-et-Loire, le poids des exploitations engagées en AB est faible et s’établit entre 7 % et 9 % de l’ensemble des exploitations. Dans les quatre autres départements, cette part est supérieure à la moyenne régionale, entre 14 et 16 %.

Graphique 2 : Trois départements bourguignons concentrent près de six exploitations en AB sur dix de la région

Part des exploitations en AB par département en 2010 et 2020

Source : Agreste - Recensements agricoles 2010 et 2020

Tableau 1 : En Agriculture Biologique, les exploitations de Bourgogne-Franche-Comté représentent 6 % du total national

Données de cadrage sur les exploitations de Bourgogne-Franche-Comté

Bourgogne-Franche-Comté 2010 | France métropolitaine 2010 | Bourgogne-Franche-Comté 2020 | France métropolitaine 2020 | Poids de la région en France métropolitaine en 2020 | Rang de la région en 2020 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ensemble des exploitations | ||||||

| Nombre d’exploitations | 30 068 | 489 977 | 23 662 | 389 779 | 6% | 8 |

| SAU (ha) | 2 424 672 | 26 963 252 | 2 428 467 | 26 745 875 | 9% | 5 |

| SAU moyenne (ha) | 81 | 55 | 103 | 69 | -- | -- |

| Exploitations engagées en AB | ||||||

| Nombre d’exploitations | 1 155 | 17 968 | 2 764 | 47 083 | 6% | 8 |

| SAU | 68 236 | 738 861 | 214 527 | 2 337 662 | 9% | 5 |

| SAU moyenne (ha) | 59 | 41 | 78 | 50 | -- | -- |

Source : Agreste - Recensements agricoles 2010 et 2020

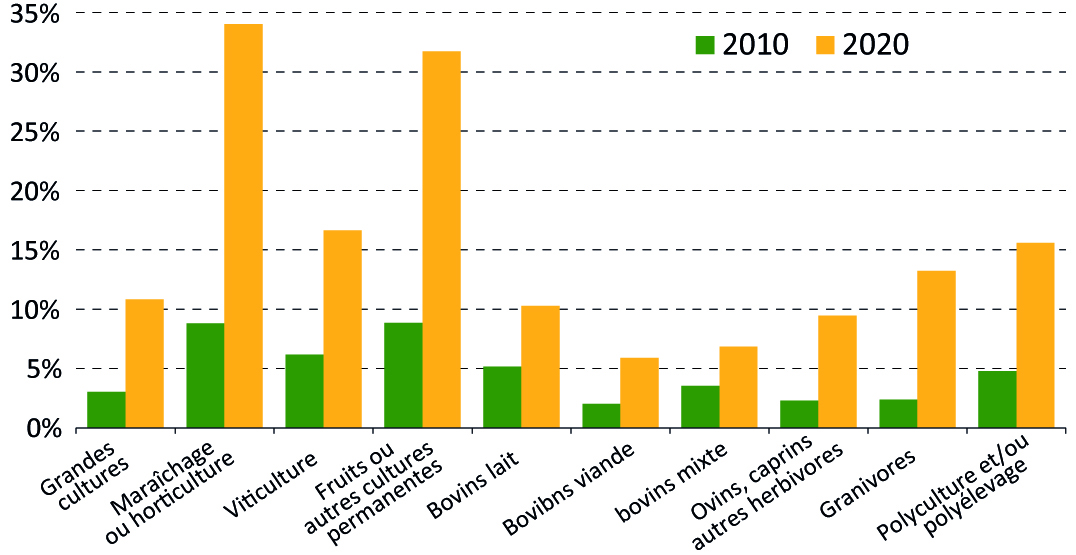

Les exploitations viticoles, les plus nombreuses en AB

En 2020, les secteurs du maraîchage et des cultures fruitières sont les plus engagés en AB avec respectivement 34 % et 32 % des exploitations conduites en mode biologique. C’est également dans ces deux spécialisations que la progression du bio a été la plus marquée entre 2010 et 2020 (graphique 3).

Graphique 3 : Plus d’un tiers des exploitations spécialisées en maraîchage ou horticulture sont conduites en AB

Part des exploitations en AB par orientation en 2010 et 2020

Source : Agreste - Recensements agricoles 2010 et 2020

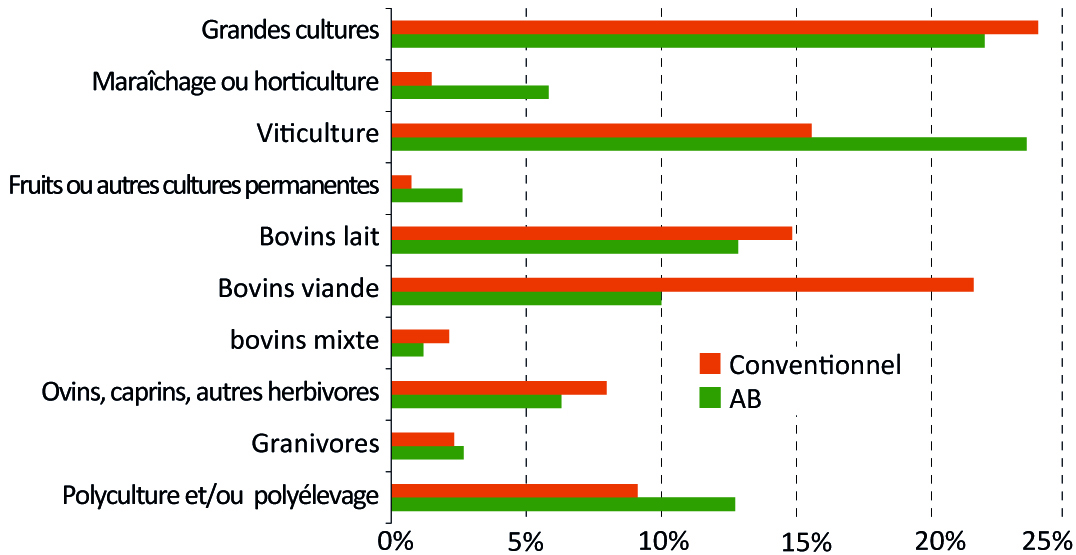

La viticulture est la troisième activité agricole la plus tournée vers le bio (17 % de ses effectifs soit 650 structures). Dans la région, les exploitations viticoles sont aussi les plus nombreuses en AB avec près d’un quart des structures contre seulement 16 % en conventionnel (graphique. 4).

Graphique 4 : Les exploitations viticoles représentent près d’un quart des exploitations en AB

Poids des exploitations selon l’orientation technico-économique et le mode de production en 2020

Source : Agreste - Recensement agricole 2020

Le secteur des grandes cultures est relativement peu engagé en bio (11 % de ses structures et 9 % de sa SAU totale), mais il concentre néanmoins 22 % des exploitations régionales conduites en AB.

À l’inverse, l’élevage bovin, qu’il soit spécialisé laitier, allaitant ou mixte, compte moins de 10 % d’exploitations en AB et a peu progressé entre 2010 et 2020 (entre 3 et 5 % selon le type d’élevage). Si ce secteur agricole représente 39 % des exploitations en conventionnel, il est ainsi moins présent en AB avec seulement 24 % des structures. C’est particulièrement le cas pour l’élevage allaitant, le poids de cette spécialisation dans le bio étant deux fois moins important qu’en conventionnel (10 % contre 22 %).

Les petites exploitations sont les plus engagées en AB

En dix ans, la part des petites exploitations de Bourgogne-Franche-Comté engagées en AB a progressé de plus de 10 points. En 2020, près de 16 % d’entre elles sont certifiées ou en cours de conversion soit 4 points de plus que la moyenne régionale (graphique 5). Près d’un tiers sont spécialisées en grandes cultures. La part relativement faible de micro-exploitations en AB peut s’expliquer, au moins en partie, par le montant des certifications à payer pour ces petites structures économiques. L’engagement en AB des moyennes exploitations est inférieur au niveau régional en raison du poids important de l’élevage bovins (40 %), moins tourné vers le bio. Enfin, parmi les structures de grande taille économique pour lesquelles la part du bio est similaire à la moyenne régionale, près des deux tiers sont des exploitations viticoles.

Graphique 5 : Les petites exploitations sont les plus engagées dans le Bio

Part des exploitations de Bourgogne-Franche-Comté en AB selon leur dimension économique

Source : Agreste - Recensements agricoles 2010 et 2020

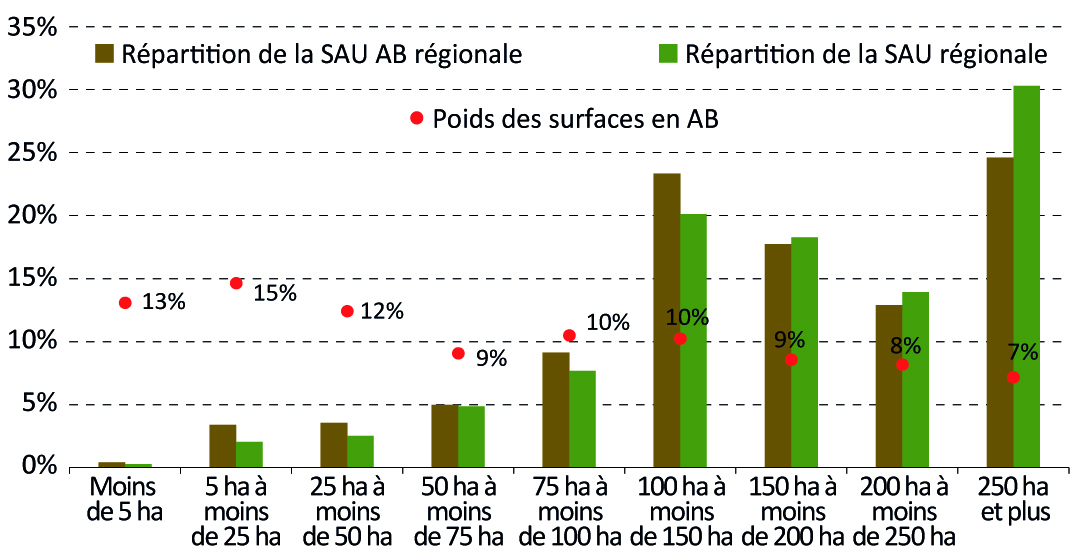

Plus de bio parmi les petites surfaces

En 2020, sur les 2,4 millions d’hectares de SAU cultivés en Bourgogne-Franche-Comté, 214 000 hectares sont conduits (ou en conversion) en AB soit près de 9 % de la SAU régionale contre 3 % en 2010.

La part de la SAU cultivée en bio varie sensiblement selon la surface développée par les exploitations. Ainsi, elle est au-dessus de la moyenne régionale, entre 12 % et 15 %, pour les exploitations de moins de 50 ha. Dans cette tranche de SAU, on retrouve en effet une forte densité d’exploitations viticoles (40 % des effectifs et 28 % de la SAU totale) et la quasi-totalité des maraichers, spécialisations les plus converties au bio. Puis cette part s’établit autour de 10 % entre 50 et 150 ha et diminue jusqu’à 7 % pour les structures de plus de 250 ha (graphique 6). Dans ces exploitations de grande voire très grande taille, ce sont les grandes cultures et l’élevage bovin qui prédominent, secteurs moins tournés vers l’agriculture biologique.

Graphique 6 : Les exploitations de moins de 50 ha sont plus fréquemment en AB

Répartition des surfaces (totale et en AB) et poids de l’AB selon les classes de SAU

Grillle de lecture : 10 % de la SAU des exploitations cultivant entre 100 et 150 ha est conduite en AB. Ces exploitations regroupent 20 % de la SAU régionale totale et 23 % de la SAU régionale en AB.

Source : Agreste - Recensement agricole 2020

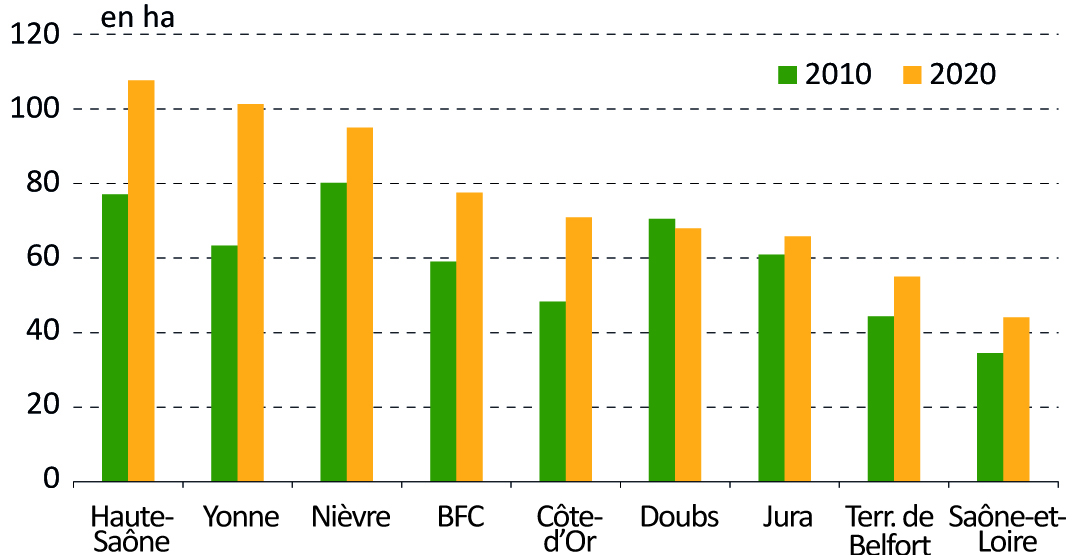

Des exploitations en AB de petite taille en Saône-et-Loire

Entre 2010 et 2020, la SAU moyenne de l’ensemble des exploitations de Bourgogne-Franche-Comté a progressé d’une vingtaine d’hectares pour atteindre 103 ha. Les exploitations en AB ont connu la même trajectoire, passant de 59 à 78 ha en dix ans. Des différences marquées existent entre départements en raison de leurs spécificités agricoles. Dans trois départements, la SAU moyenne est supérieure au niveau régional (graphique 7).

Graphique 7 : La SAU moyenne des exploitations en AB de Saône-et-Loire nettement inférieure au niveau régional

SAU moyenne par exploitation en AB selon le département en 2010 et 2020

Source : Agreste - Recensements agricoles 2010 et 2020

La plus élevée est celle de la Haute-Saône (108 ha) où plus de la moitié des exploitations en AB sont des élevages bovins, nécessitant de grandes surfaces de pâturage. La SAU moyenne dans l’Yonne (101 ha) est quant à elle tirée vers le haut par la forte prédominance des exploitations spécialisées en grandes cultures (48 % des effectifs), généralement développées sur de grandes superficies. Enfin, dans la Nièvre, on trouve parmi les exploitations en AB des grandes cultures et de l’élevage de bovins allaitants, ce qui fait monter la taille moyenne. À l’inverse, en Saône-et-Loire, la SAU moyenne en AB est la plus basse de la région avec 44 ha. Ici, le poids important des exploitations viticoles (41 % des effectifs et 12 ha en moyenne), et celui faible des exploitations de grandes cultures (7 %), qui plus est de petite taille (69 ha contre 112 en moyenne régionale), font baisser les surfaces. À noter que le Doubs est le seul département où la SAU moyenne en AB a légèrement diminué entre 2010 et 2020.

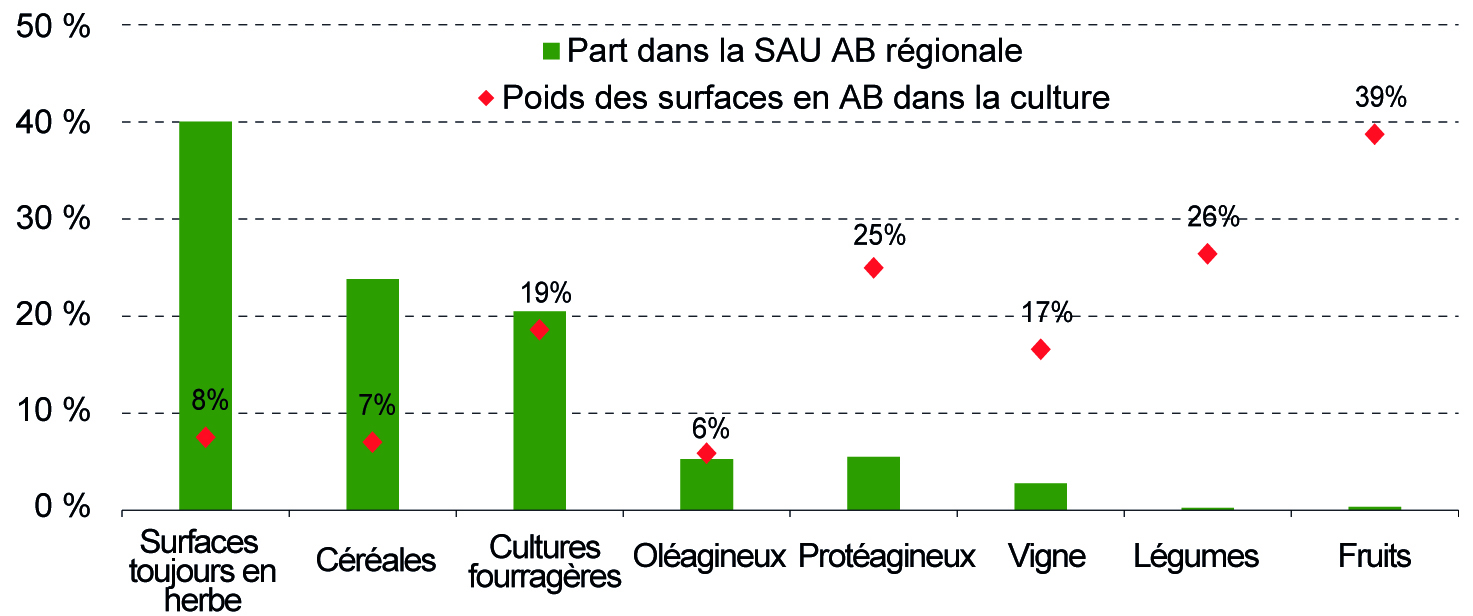

Les surfaces toujours en herbe occupent 40 % de la SAU en AB

En ce qui concerne les types de cultures cultivées en AB, compte tenu de leur importance dans la région, les surfaces toujours en herbe, les céréales et les protéagineux concentrent 70 % des surfaces. En revanche, la part du bio y est inférieure à 10 % (graphique 8). À l’opposé, les légumes et les fruits pèsent moins de 1 % dans les surfaces mais le taux d’engagement en AB est très élevé, respectivement 26 % et 39 %.

Graphique 8 : Un quart des surfaces en protéagineux sont cultivées en AB

Part des cultures dans la SAU (totale et AB) et poids des surfaces AB pour chaque type de culture

Grillle de lecture : 7 % de la surface en céréales de la région est conduite en AB. Cette culture représente 24 % de la SAU en AB.

Source : Agreste - Recensement agricole 2020

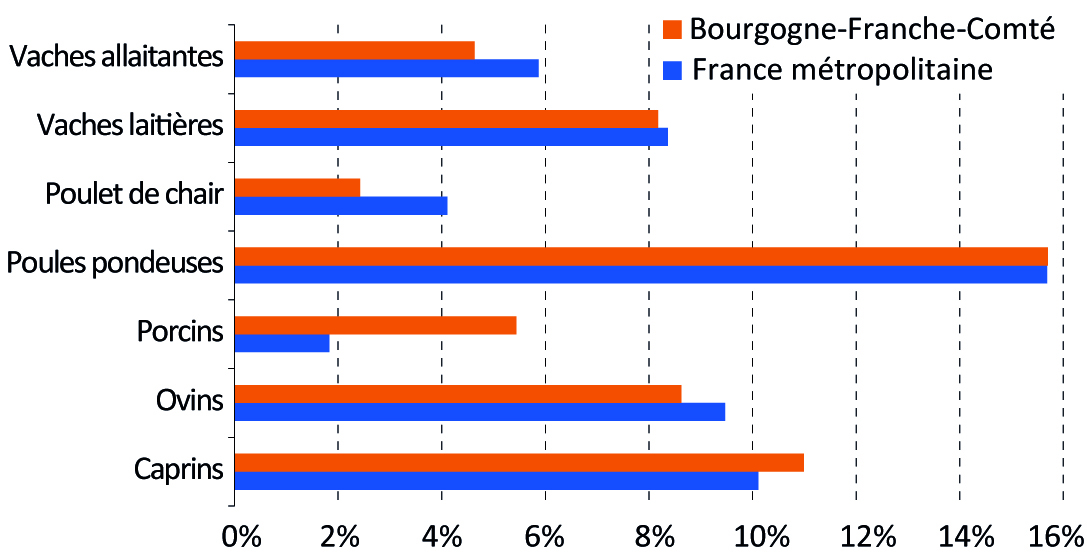

Le bio pèse peu dans l’élevage bovin

Au sein des différents cheptels de Bourgogne-Franche-Comté, la part du bio ne dépasse 10 % des effectifs que pour les poules pondeuses (16 %) et les caprins (11 %). Le bio est moins développé qu’au niveau national pour la plupart des animaux. Seuls les porcins et les caprins font exception mais ce sont des productions marginales dans la région. L’élevage bovin, prédominant en Bourgogne-Franche-Comté, est peu engagé en AB avec seulement 8 % des vaches laitières et moins de 5 % des allaitantes élevées selon ce cahier des charges (graphique 9).

Graphique 9 : Une part régionale plus importante de porcins et de caprins élevés en bio

Part du cheptel conduit en agriculture biologique selon le type d’animaux en 2020

Source : Agreste - Recensement agricole 2020

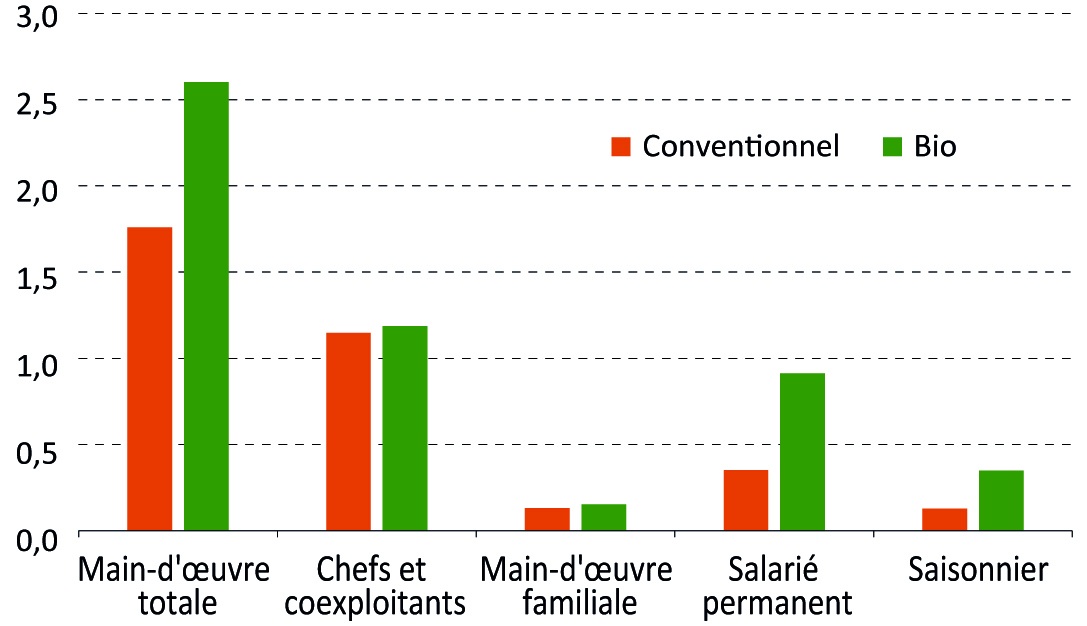

Recours à la main-d’œuvre salariée plus important en AB

En 2020, environ 7 700 personnes, dont près de 3 800 chefs et coexploitants, travaillent de façon permanente dans les exploitations en AB de Bourgogne-Franche-Comté. Elles fournissent un volume de travail de 6 200 ETP (équivalent temps plein) soit 16 % de la main-d’œuvre du secteur agricole régional.

En moyenne, les exploitations en AB mobilisent plus d’ETP que celles en conventionnel (2,6 contre 1,8). C’est particulièrement le cas pour les salariés permanents et la main-d’œuvre saisonnière ou occasionnelle (graphique 10).

Graphique 10 : Poids plus important du salariat et du travail saisonnier en AB

Nombre d’ETP moyen par exploitation selon le statut d’emploi

Source : Agreste - Recensement agricole 2020

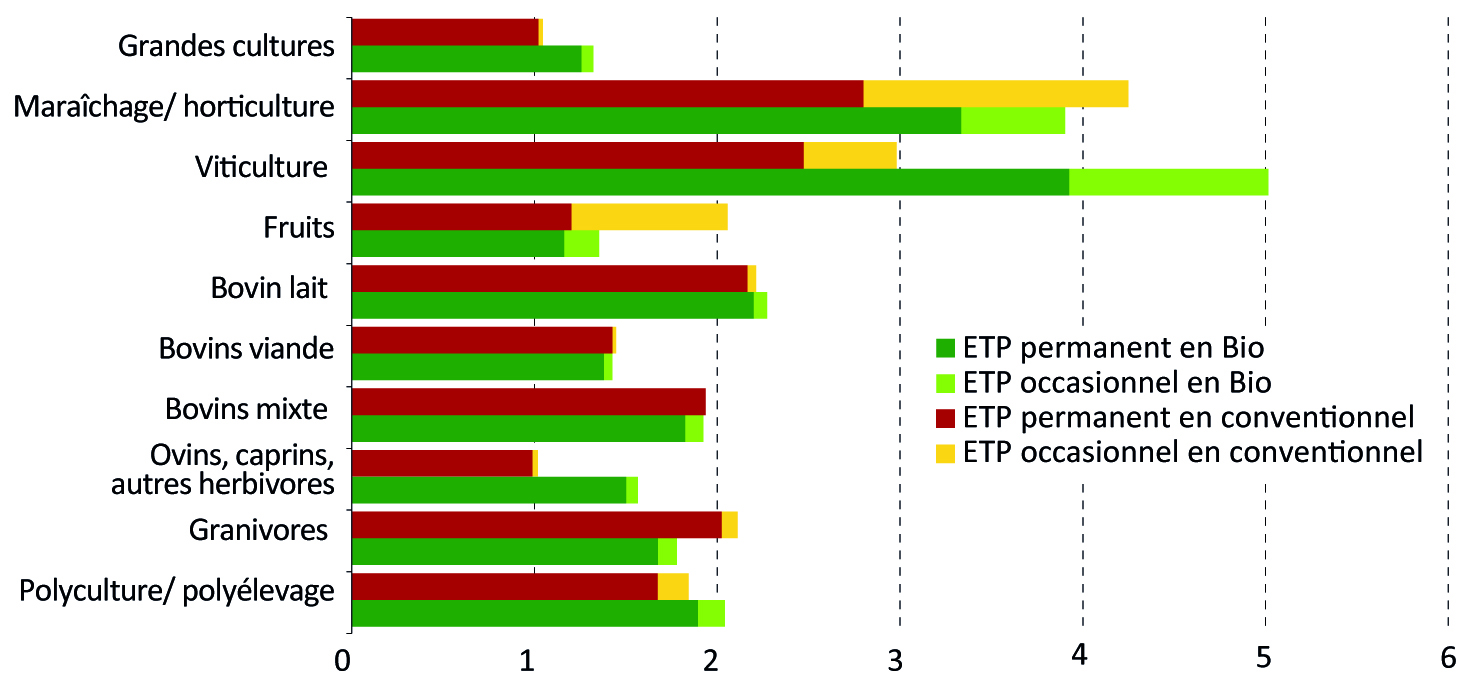

La répartition est ainsi sensiblement différente selon le mode de production. Les exploitants apportent les deux-tiers de la force de travail en conventionnel contre moins de la moitié en Bio. À l’inverse, les salariés permanents et les saisonniers fournissent respectivement 35 % et 13 % des ETP en AB contre 20 % et 7 % en conventionnel. Cet écart s’explique en grande partie par le poids plus important en AB des exploitations viticoles et des maraîchers, horticulteurs, deux secteurs ayant plus fréquemment recours à ces types de main-d’œuvre. En viticulture, les exploitations en AB nécessitent en moyenne 2 ETP de plus que celles en conventionnel, pour une SAU moyenne relativement similaire (graphique 11).

Graphique 11 : Les exploitations viticoles en AB nécessitent deux ETP de plus qu’en conventionnel

Nombre d’ETP moyen par exploitation selon la spécialisation

Source : Agreste - Recensement agricole 2020

Les exploitations viticoles doivent mobiliser 0,3 ETP par hectare en bio contre 0,2 en conventionnel. En maraîchage, le mode de production conventionnel demande en moyenne plus de main-d’œuvre (4,3 contre 3,9 ETP en bio) parce que les superficies moyennes des exploitations y sont presque deux fois supérieures à celles en AB (7,7 ha contre 4,2 ha). Si l’on compare le travail à fournir par hectare, le bio est alors plus créateur d’emplois (0,9 ETP contre 0,4 ETP).

Dans les autres spécialisations moins tournées vers le bio et peu consommatrices de main-d’œuvre salariée ou saisonnières, comme l’élevage bovin notamment, les besoins de main-d’œuvre en AB sont très proches de ceux du conventionnel.

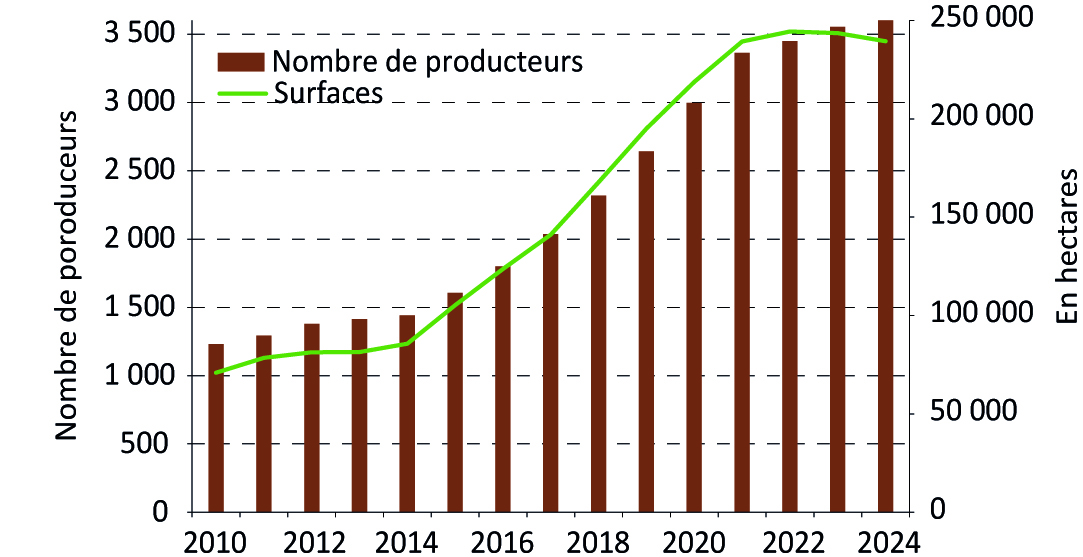

Crise de croissance du bio après 2020

Entre les deux recensements agricoles de 2010 et 2020, le bio a connu une forte croissance, tant au niveau national qu’en Bourgogne-Franche-Comté. Mais depuis, le secteur a connu sa première grande crise de croissance déclenchée notamment par les effets de la guerre en Ukraine en 2022. En effet, celle-ci a engendré un déséquilibre sur les marchés mondiaux agricoles et provoqué une forte inflation généralisée. Cette flambée des prix a impacté le pouvoir d’achat des consommateurs, notamment les plus modestes, et a détourné une partie d’entre eux des produits bio, jugés trop chers. D’après le baromètre des produits biologiques en France de l’Agence Bio, alors qu’ils représentaient un peu plus d’un Français sur 2 en 2021, la part de ceux qui consomment du bio au moins une fois par semaine est tombée à 30 % des Français en 2024. On peut néanmoins relever un signal positif avec une légère hausse de la consommation de produits bio en 2024 (+ 0,8 %).

Selon les données de l’Agence Bio, c’est dans la deuxième partie de la décennie 2010-2020 que l’agriculture biologique a véritablement décollé avec une croissance annuelle à deux chiffres (graphique 1).

Graphique encadré 1 : Net ralentissement de l’engagement en AB après une décennie de forte croissance

Nombre de produteurs engagés en AB et surfaces cultivées en AB en Bourgogne-Franche-Comté entre 2010 et 2024

Source : Agence Bio - Organismes certificateurs

Entre 2010 et 2015, le nombre de producteurs de Bourgogne-Franche-Comté engagés en AB a progressé en moyenne de 5 % par an puis le rythme s’est accéléré à 13 % par an sur la période 2015-2020. En revanche, entre 2022 et 2024, la progression a très nettement ralenti avec seulement 2 % de producteurs supplémentaires par an. Pour les surfaces cultivées, il y a même un léger recul en 2023 (- 0,3 %), confirmé en 2024 (- 1,7 %), preuve d’un désengagement de gros producteurs, notamment en grandes cultures.

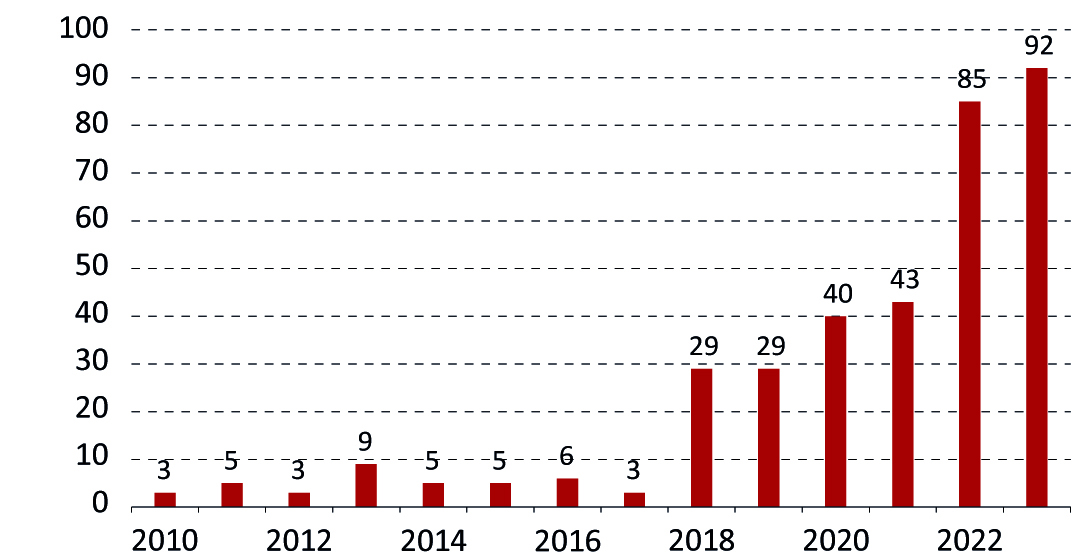

Autre signe des difficultés du secteur, ce sont les désengagements de producteurs bio pour repasser en conventionnel. Dans la région, entre 2010 et 2017, l’Agence Bio enregistre moins d’une dizaine d’arrêts de l’activité bio chaque année pour un retour vers le conventionnel, 30 à 40 par an entre 2018 et 2021, puis le double en 2022 et 2023 (graphique 2).

Graphique encadré 2 : Accélération du nombre de désengagements après 2020

Nombre de producteurs AB repassés en conventionnel en Bourgogne-Franche-Comté entre 2010 et 2023

Source : Agence Bio - Organismes certificateurs

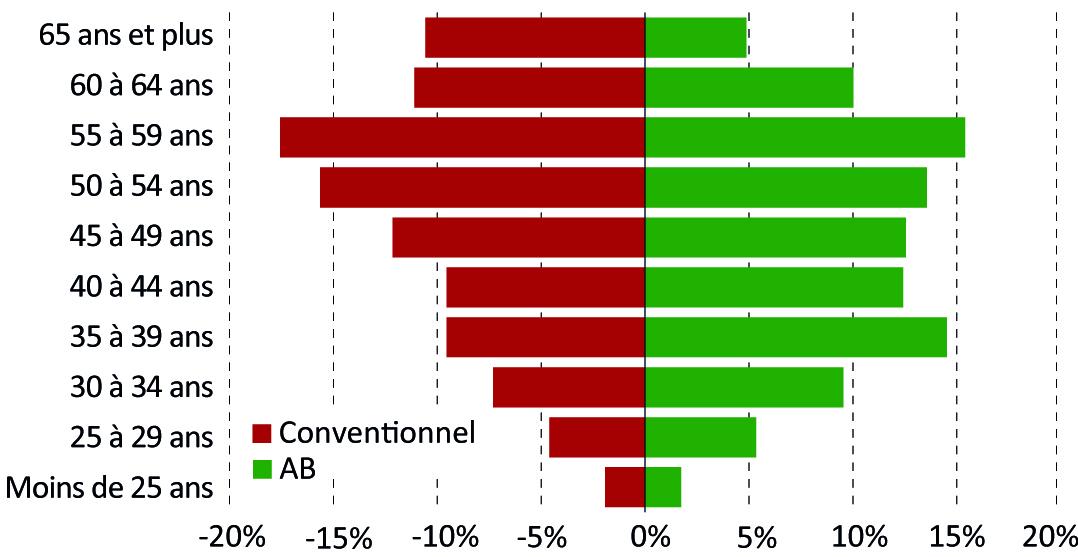

Les exploitants plus jeunes en AB

En 2020, les exploitants de Bourgogne-Franche-Comté sont âgés de 47 ans en moyenne en AB contre 50 ans en conventionnel. Les moins de 40 ans représentent près d’un tiers des effectifs en AB contre seulement un quart en conventionnel (graphique 12). À l’inverse, ceux de 55 ans et plus sont moins nombreux en bio, 30 % contre 40 %, même si leur part a progressé de 10 points entre 2010 et 2020.

L’agriculture biologique est également un peu plus féminisée. En 2020, la part des femmes parmi les exploitants est de 26 % en AB contre 22 % en conventionnel. Le taux de féminisation en bio est plus faible en viticulture (26 % contre 28 %) mais supérieur de 5 points en élevage bovin (23 % contre 18 %)

Graphique 12 : Près d’un tiers des exploitants en AB a moins de 40 ans contre un quart en conventionnel

Répartition des exploitants agricoles selon leur âge et le mode de production en 2020

Source : Agreste - Recensement agricole 2020

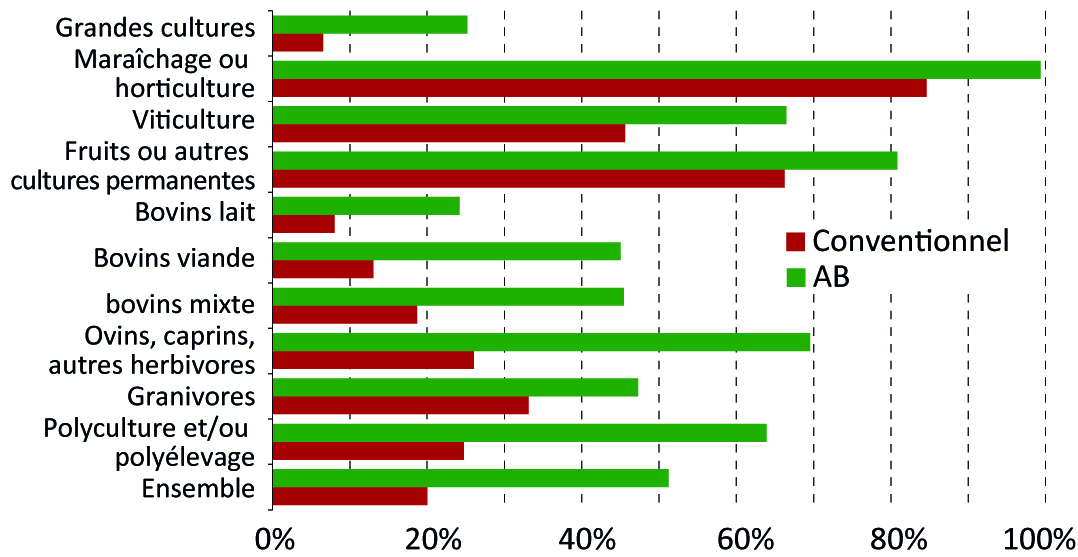

Plus de circuits courts en AB

Un peu plus de la moitié des exploitations en AB commercialisent au moins un produit en circuit court, contre seulement 20 % en conventionnel. Quelle que soit la spécialisation, ce type de vente est plus répandu en AB qu’en conventionnel. La part des exploitations Bio utilisant les circuits courts varie de quasi 100 % pour les maraîchers et les horticulteurs à deux-tiers en viticulture et seulement un quart en grandes cultures et bovins lait (graphique 13).

Lorsque les exploitations en bio commercialisent en circuits courts, près des trois-quarts privilégient la vente directe à la ferme. Cette proportion monte à 84 % pour les exploitations viticoles. Ces dernières vendent également directement à des restaurants (pour 82 % d’entre elles) ou à des commerçants détaillants (66 %). Les maraîchers, en plus de la vente directe à la ferme, vont plutôt passer par les marchés (60 % des exploitations) ou des AMAP (40 %).

Graphique 13 : Quelle que soit la spécialisation, les exploitations en AB utilisent nettement plus la vente en circuits courts

Part d’exploitations vendant en circuit court selon leur spécialisation en 2020

Source : Agreste - Recensement agricole 2020

Sources et définitions

Les données présentées dans cette publication sont issues des résultats définitifs des recensements agricoles 2010 et 2020. Les données postérieures à 2020 proviennent de l’Agence Bio.

Agriculture Biologique : mode de production qui a pour objectif le respect de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Le respect d’un cahier des charges permet l’obtention du certificat pour commercialiser des produits avec la mention « agriculture biologique ».

Taille économique et spécialisation : La Production Brute Standard (PBS), par un jeu de coefficients attribués aux cultures et aux cheptels, donne une valeur au potentiel de production des exploitations. Elle permet ainsi de classer les exploitations en différentes tailles économiques. En 2020, sont considérées « micro », les exploitations dont la PBS est inférieure à 25 000 euros par an, « petite » celles dont la PBS est comprise entre 25 000 et 100 000 euros, « moyenne » celles avec une PBS comprise entre 100 000 et 250 000 euros et « grande » celles de plus de 250 000 euros de PBS. Le calcul de la PBS permet aussi de classer les exploitations selon leur spécialisation (ou orientation technico-économique ou Otex).

Circuit court : circuit de vente directe au consommateur final ou avec un seul intermédiaire entre l’exploitation agricole et le consommateur final.